2022年05月10日

作法はなぜあるのか?

【作法はなぜある】

5/10 goodmorning

昨夜、若い僧侶とイチオシ茶人が、#作法は必要か について語る番組を見る。

物事は、決まりごとがあるほうが勉強をするとき楽で、何が良いか悪いかわからないまま殴られながら覚えるよりも、練習方法が定まっているほうが納得も早い。

それをやってからの守破離であり、作法は守破離の「離」までのルールであり、とっかかりのためにある。

作法が決まっていることで、師匠が何をやっているかを理解でき、師匠は決まりごとだけに縛られているのではないと解るが、何もわからないままでは、気づくこともできない。

僧侶ふたりは20代後半。

立教、上智といったキリスト教系の大学に進学し、宗教をまなぶうち、日本の宗教に興味をもち、自給自足の修行をする曹洞宗の寺院に修行にでる。

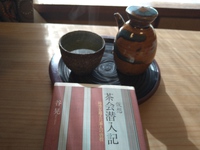

イチオシ茶人は40代。

世襲ではない流派の十八代宗匠。薄茶点前のうちはどの先生についてもよい、夜咄をする立礼席をバーの形にするなど今様茶の湯を具現化し、見るたびワクワクだが、それ以上に茶会記の読み下しには惚れる。

茶の湯と禅は繫がっていて当たり前でしょと言われそうだが、いやいやそれだけじゃない(笑)

悟りについてを語る僧侶の番組をみていて、珈琲の写真を写すの忘れた。珍しく豆オムレツ作ったのにさ(笑)

道元は悟りという言葉を使わなかった。

悟りは、インフルエンサーが客観的にわかりやすく解説するようなものではなく、個々に違う。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。