2021年09月03日

「みを」は やっぱり仙厓が苦手(笑)

【みを】

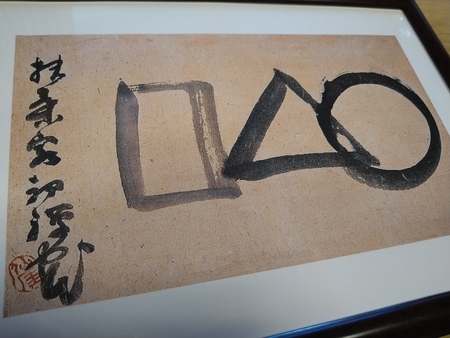

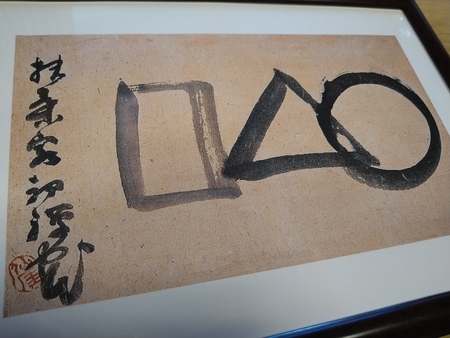

仙厓の「まるさんかくしかく」のレプリカが届いたので、「扶桑最初禅窟」を、くずし文字アプリ「みを」に読ませてみたのだが、

やっぱり仙厓の癖のある文字は苦手みたいだな(笑)

「まるさんかくしかく」は、後付の意味はあるけど、はっきりした意味はわかっていなくて「大宇宙」を表すといわれてる。

また、仙厓かい!と言われそうなんだが、また仙厓なんですよ(笑)

■所有する出光美術館の解説

○△□

(まるさんかくしかく)

仙厓

江戸時代

紙本墨画・墨書

28.4×48.1cm

「○」「△」「□」という図形のみを描いたシンプルな図。左端には「扶桑最初禅窟(日本最古の禅寺)」聖福寺の仙厓が描いたとする落款を記すのみで、画中に作品解釈の手がかりとなる賛文がなく、仙厓禅画のなかでは最も難解な作品とされます。「○」が象徴する満月のように円満な悟道の境地に至る修行の階梯を図示したとも、この世の存在すべてを3つの図形に代表させ、「大宇宙」を小画面に凝縮させたともいわれ、その解釈には諸説があります。

仙厓の「まるさんかくしかく」のレプリカが届いたので、「扶桑最初禅窟」を、くずし文字アプリ「みを」に読ませてみたのだが、

やっぱり仙厓の癖のある文字は苦手みたいだな(笑)

「まるさんかくしかく」は、後付の意味はあるけど、はっきりした意味はわかっていなくて「大宇宙」を表すといわれてる。

また、仙厓かい!と言われそうなんだが、また仙厓なんですよ(笑)

■所有する出光美術館の解説

○△□

(まるさんかくしかく)

仙厓

江戸時代

紙本墨画・墨書

28.4×48.1cm

「○」「△」「□」という図形のみを描いたシンプルな図。左端には「扶桑最初禅窟(日本最古の禅寺)」聖福寺の仙厓が描いたとする落款を記すのみで、画中に作品解釈の手がかりとなる賛文がなく、仙厓禅画のなかでは最も難解な作品とされます。「○」が象徴する満月のように円満な悟道の境地に至る修行の階梯を図示したとも、この世の存在すべてを3つの図形に代表させ、「大宇宙」を小画面に凝縮させたともいわれ、その解釈には諸説があります。

2021年08月29日

茶室る庵 どちらも真理ですな

【茶室る庵 9月10月】

写真は、秋に向かい、る庵にかけた「掬水月在手」と、あの仙厓の「指月布袋画賛」。

仙厓は、もちろんレプリカながら、布袋さんと子どもの表情が、なんともかわいい。

「を月様幾ツ、十三七ツ」は、わらべ歌にもなっていて、十三夜の七つ時(4時ごろ)、出たばかりのまだまだ若い月のこと。

これを所有する出光美術館の解説によれば、

「月は円満な悟りの境地を、指し示す指は経典を象徴していますが、月が指の遙か彼方の天空にあるように、「不立文字」を説く禅の悟りは経典学習などでは容易に到達できず、厳しい修行を通して獲得するものであることを説いています」

とあります。

すぐそこにあるようでも簡単には手にとどかないという仙厓の絵と、

難しく考えているときには遠いが、実は真理は手の中にあると説く、唐の于良史作の漢詩「春山夜月」の一節「掬水月在手 弄花満香衣」

ふたつを並べ見て、どちらも正解だわねと思いながら、茶を一服いただくのもよきかなと。

9月10月の茶室る庵は、月にちなんだこのふたつがどこかにかかっております。

9月は、お茶遊びと盆点前自習会をいたします。お時間あれば、おいでください。

■仙厓については、あれこれ書いているので、興味があれば。

https://ruimama.ashita-sanuki.jp/search.php?csrf=f70ded70e3b86fb2aba54cc95cd320edab532cd0&search=%E4%BB%99%E5%8E%93

■出光美術館の解説

指月布袋画賛(しげつほていがさん)

仙厓

江戸時代

紙本墨画・墨書

54.1×60.4cm

子供たちと戯れる布袋さんのほのぼのとした情景のようですが、「月」を暗示する賛文「を月様幾ツ、十三七ツ」の存在から、禅の根本を説いた教訓「指月布袋」の図であることがわかります。月は円満な悟りの境地を、指し示す指は経典を象徴していますが、月が指の遙か彼方の天空にあるように、「不立文字」を説く禅の悟りは経典学習などでは容易に到達できず、厳しい修行を通して獲得するものであることを説いています。コレクション第1号の作品です。

2021年08月07日

仙厓 「老人六歌仙画賛」

【仙厓 「老人六歌仙画賛」 】

丸亀町の 古川 康造 理事長も、私とほぼ同じ日に右目の白内障の手術をし、明るい世界を見て、この技術に感激していることをfacebookで知る。

おぉ!お仲間、2週間後の左目の手術が終わり療養する8月中はおとなしくしましょうぞとコメントした。

古川さんも、いつ寝てんだ?と思うくらいの仕事ぶり。私同様、コロナ期の今だからすぐ手術ができたのかもと思うので、コロナで悪いことばっかりじゃない。

若い頃から、お年寄りと付き合う仕事をする奈美ちゃんから、無駄に老人情報はよく聞き、白内障から失明した話なんぞもとうとうとしやがるので(笑)、結構、ドキドキしてたんだが、

白内障の手術の技術はものすごく進化しており、何よりお年寄りだけの病気では無くなっていることを、今回、知った。

人間の本来の寿命って、たぶん平安の頃からそんなに変わってなくて、なにもせずとも元気なのは30代まで。

栄養や医療によって寿命は長くなったけど、30代までのツケはちゃんとまわってきて、40代50代になると癌だなんだと内蔵が壊れたり弱ったりしだし、還暦を超えると、歯だ目だ耳だと機能が劣化してくるのは、今も昔も同じ。

だんだん武器を抜き取られる感じだな。

私にネタにされてばかりの我が家の老人90は、あやうい戦力でありながら気力が負けてないので、いまもって元気だが、武器を失い気力をうしなったひとは脆いかもしれないね。

昨夜、仙厓の狂歌を読んでいるときに見つけた「老人六歌仙画賛」。

「しわがよる、ほくろができる、腰がまがる、頭がはげる、ひげが白くなる。

手は振るう、足はよろつく、歯はぬける、耳はきこえず、目はうとくなる。

身に添うは、頭巾襟巻、杖眼鏡、たんぽ、おんじゃく、しゅびん、孫子手。

聞きたがる、死にとむながる、淋しがる、心はまがる、欲深うなる。

くどくなる、気短になる、ぐちになる、でしゃばりたがる、世話焼きたがる。

またしても、同じ話に子を誉める、達者自慢に人はいやがる。」

これを笑い飛ばしながら書ける仙厓が好きだよ!

39歳のとき博多にうつり50年ちかくそこで暮らし、生涯を終えた仙厓の最後の言葉は、「しにとうない」だったそうで、

強い気力が88年の人生をおもしろおかしく強く深くしたんだと思うよ。

あ、私は白内障レンズで、新しい武器を得たので、まだ、もうちょっと頑張るよ(笑)

■出光美術館

老人六歌仙画賛

(ろうじんろくかせんがさん)

仙厓

江戸時代

紙本墨画・墨書

43.2×53.9cm

年を重ねると顕著になってくる老人たちの日頃の立ち居振る舞いの特徴や、口うるさい言動などを「歌仙」に喩えて詠んだ先人の歌を仙厓流に再構成して賛にまとめています。「老い」は仕方のないことと諦めず、輪廻の長いサイクルからするとほんの一時の辛抱でしかないと肯定的にとらえ、「老い」を謳歌することを提案した仙厓流の「老い」への指南書です。その証拠に、描かれている老人達は皆おおらかで、のびのびとして微笑ましい様子です。

http://idemitsu-museum.or.jp/collection/sengai/sengai/06.php

では、昼ごはん。

2021年08月06日

楽しみは花の下より 鼻のした

【反故の筆8/6 楽しみは花の下より 鼻のした】

夏休みの間に、茶事の動画をあれこれ見て、9月のるいままのお茶遊びの構想を練り中。すでにメインテーマの軸は届いているので、軸に負けない感じで組み立てたい(笑)

いま観ている動画は、桜の季節にまさかの雪となったミズコさんの茶事。

最も、掛け物は「楽しみは花の下より はなの下」なので、桜が雪になっても、それはそれ、大きな差はない(笑)

この言葉は、江戸時代の臨済宗古月派の禅僧で画家でもある、仙厓 義梵(せんがい ぎぼん)の吉野花見礼賛

「吉野ても 楽しみは 花の下より鼻の下」

の一部で、桜の季節にはよく掛けられるらしい(私も欲しい! 笑)

仙厓は、かの有名な○△□を描いたひとで、狂歌の名手でもあり、風刺、皮肉、滑稽を混じえた洒落た言葉がたくさん残っている。

画家と言っても、わざと繊細な絵は描かず、下手なんだが上手いんだかわかんないけどおもしろい(笑)って感じの作品が多く、

○△□を所蔵する出光美術館では、これに対しあっさりとした解説しかないのに、ネットには最もらしい解説も流れているわけで、一応貼り付けておくけど、

人気がでて、絵を依頼に来る者が後を絶たたず、皆が紙を置いていくものだから、

「うらめしや わがかくれ家は雪隠か 来る人ごとに紙おいてゆく」

と、自分の家を雪隠(トイレ)にたとえた狂歌を残している仙厓が、こんなめんどくさいこと考えたかなぁと、ややあやしんでいる(笑)

参考までに。

○は「悟りや真理、仏性、宇宙全体などを円形で象徴的に表現したものとされる」△は「三角は仏と一体になることを表しています。(中略) 三角は、坐禅をする時の坐相(坐禅中の姿勢)を表しています。とらわれのない心で、仏と自己が一体になっている姿なのです」、そして□は、「枠に囲まれ、とらわれた心を表しています。その枠の中から一歩踏み出すことによって、とらわれのない自由の境地に達することが出来るといいます。禅には決まった入り口はありません。枠から踏み出した一歩がその入り口なのです」

ミズコさんは宗和流3年目。はじめての亭主の茶事。一亭一客のお客様は、ただいま私のなかでの一番人気、宗和流宗匠。ふたりとも名は隠している(笑)

茶事の運びは手抜きなく、点前は美しい。わずか3年でこんなふうになれるのだね(笑)