2021年08月31日

106年前の選挙も同じなんだな…

【106年前】

薄田泣菫が1945年「茶話」っていう随筆集のなかに書いている文。

なんだか、ちっとも成長してないね、わたしたち。

「私の故郷くには瀬戸内海の海うみつ辺ばたで、ヂストマと懶惰漢なまけものと国民党員の多い所だが、今度の総選挙では少し毛色の異ちがつた人をといふので、他よその県で余計者になつた男を担かつぎ込み、それに先輩や知人の紹介状を附着くつつけてさも新人のやうに見せかけてゐる。ゴオゴリの『死霊しりやう』を読むと、名義だけは生きてゐるが、実は夙とつくに亡くなつてゐる農奴を買収し、遠い地方へ持ち込んで、そこで銀行へ抵当かたに入れて借金をする話が出てゐるが、今の選挙界の新人も一寸ちよつとそれに似てゐる。」

立石さんが、おもしろいっていってはいけないのか?というので、

「おもしろいですよ。人間なんて、偉そうに御託を並べてもなんにも変わっていないなと思う今日この頃。

スペイン風邪の頃の右往左往と、いまの右往左往も何も変わってないし、無意味な戦も繰り返してしまったし、災害があるたびにつまらぬ噂は流れるし、

人間はせっかく言葉をもったのに、なかなかうまく使いこなせず、聞く耳ももたず、どんどん真実が遠ざかるなぁと、感じています。」

と、お答えした。

丿貫のごとく侘びすぎるくらいの暮らしができれば、この先どうなるなんて憂うこともないけれど、

みんなが丿貫になってしまったら、それはそれで、国は滅びるってことも、わかっている。

猿から二足歩行の人間になり、やたら大きな脳をもったのに、なかなか上手につかえないもんだな。

2021年08月31日

艸木虫魚から 利休・丿貫の落とし穴茶会のこと

【艸木虫魚から 利休・丿貫の落とし穴茶会のこと】

倉敷出身で明治・大正時代に活躍した随筆家「薄田泣菫(すすきだきゅうきん)」の「艸木虫魚(そうもくちゅうぎょ)」に、利休と丿観(丿貫)の段がある。

利休と丿貫は北野大茶会で出会う。

北野大茶会は、1587年10月1日、秀吉が京都 北野神社の神域と松原において、たくさんの人を集めて催した大茶会で、その年の夏から、洛中、奈良、堺などに高札を立てて「都鄙 貴賤 貧富の別なく、数寄者であればだれでも手持ちの道具を持参し参加せよ、茶のない者は〈こがし〉でもよい」と呼びかけた茶会だ。

史上最も有名な茶会とも言われている。

その日、利休は秀吉のお供をして大名たちの茶席を回っていた。どの席も、由緒のある高貴な道具を組み合わせた見事な茶席で、もてなしも素晴らしくはあったけれど、そんな席ばかりがつづき、いささか食傷気味になっていたとき、

「緑青を砕いたような松原の樹蔭に、朱塗の大傘を立てて、その下を小ぢんまりと蘆垣で囲っているのがあった。主人は五十ばかりの法体(僧侶)で、松の小枝に瓢をつるし、その下で静かに茶を煮ていた」

秀吉が、ずかずかと傘の下に入って「ここにも茶はあるのか?」と聞くと、主人はつつましやかに「はい。用意いたしております」と答え、天目茶碗に白湯をくみ、瓢から香煎をふり出して秀吉に差し出した。利休は、この心憎いしつらえと茶に感動する。

これが、山科の茶人「丿観(丿貫)」との出会いだった。

そんなわけで、利休は、丿貫に一目を置いていたので、翌年の丿貫からの茶会の招きには、大いなる期待をもって出かけた。

ところが、案内の時間に着いたのに戸がしまっている。利休が潜り戸を開けて、なかに入ると足もとに新しく掘ったばかしの穴があり、簀子をその上に置き、土が被せかけてあった。

利休は、すぐさま、これが丿貫の今日の趣向だと気づくが

「客としての第一の心得は、主人の志を無駄にしないことだ」と、何の躊躇もなく一足踏み入れ、簀子はめりめりとへし折れ、利休は穴のなかに転げ込んだ。

主人の丿観は、わざと慌てふためいた風に外へ飛び出て穴をみる。中には利休が土だらけになって、尻餅をついていた。

「これは、これは、宗匠でいらっしゃいましたか。とんだ粗相をいたして、まことに相済みません。」

「丿観どの。老人としよりはとかく脚もとが危うてな……」

丿観が差し出した手に縋り、利休は穴から這い出し、二人は顔を見合せて、からからと声をあげて笑った。

土を洗い流すように湯殿に案内されると、浴槽には新しい湯が溢れるばかりに沸いていて、利休は湯に浸り、のんびりと土を洗い落した。

湯浴みが済むと、新しい卸し立ての着物が揃えてあって、利休は勧めらるがままにそれを着て、茶席に入った。

利休は、生れかわったような清々しい気持になり、丿貫は、上機嫌の客を見ていい心持ちになる。

とんだ茶番といえばそのとおりだが、客は主人の趣向を素直にうけとり、主人は精一杯のもてなしをするということだ。

茶会も様々。通り一遍の、道具や床の掛け物の説明があり、お菓子をいただき茶をいただきで帰る茶会も、ハプニングがないので安心安全でよいのだが、やはり茶会は生き物であったほうが楽しい・・・というお話。

こんな仲のよかった利休と丿貫だったのだが、その後、丿貫は茶器や軸などを捨て、独自の茶を追求していき、利休は武家たちのなかにぐいぐいとはいっていく。丿貫は、そんな利休を憂いている。

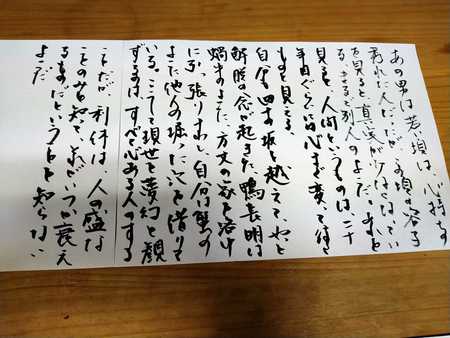

「あの男は若い頃は、心持の秀れた人だったが、この頃の容子を見ると、真実が少くなって、まるで別人のようだ。あれを見ると、人間というものは、二十年目ぐらいには心までが変って往くものと見える。自分も四十の坂を越えて、やっと解脱の念が起きた。鴨長明は蝸牛のように、方丈の家を洛中に引っ張りまわし、自分は蟹のように他人の掘った穴を借りている。こうして現世を夢幻と観ずるのは、すべて心ある人のすることだが、利休は人の盛なことのみを知って、それがいつかは衰えるものだということを知らないようだ。」

そして、その心配は現実のものとなってしまう。

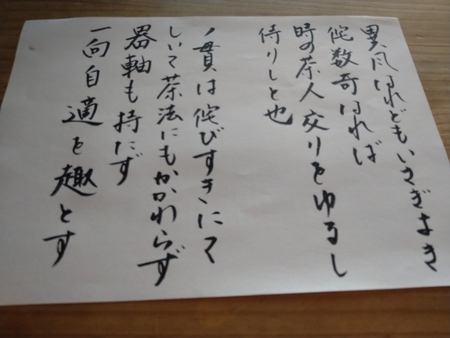

今日の反故の筆は、戒めをこめて丿貫の言葉。

2021年08月27日

上村松園の棲霞軒雑記を読む。

【上村松園のこと】

松園の棲霞軒雑記を読む。

棲霞軒は松園のアトリエで、「人様と交際もしないで画室に籠城したきり絵三昧に耽っている」ので、

師の竹内栖鳳が、「まるで仙人の生活だな。仙人は霞を食い霞を衣として生きているから、棲霞軒としたらどうか」と名付けたそうだ。

松園の雅号は、最初の師 鈴木松年が、自分の松と、茶葉屋の子であった松園の店で宇治の銘茶が採れる茶園の話を茶商とし「松園」と名付けられた。

松園自身が、はっきり語ってはいないが、鈴木松年と松園は恋愛関係にあったか、はたまたこの頃にはよくあった師匠の無理強いかで、

松園は松年の子を懐妊するが、ひとりで生み育て上げた。

棲霞軒雑記がかかれたのは、松園がすでに名を成し、息子も画家となっているころなので、松年とのことも楽しげに書かれているが、そうじゃなくても最後まで松年には恨み言を言わなかった。

むしろ、六条御息所をモデルとした「焔」を書いた頃の年下の男との恋愛と失恋のほうが、松園には大きな人生の転換期だったようで、自身でも、なぜあれを描いたかわからないと言っている。

棲霞軒雑記のなかにある一節。

「画室に在るということは一日中で一番たのしい心から嬉しい時間である。

お茶人が松風の音を聞きながらせまい茶室に座しているのも、禅を行なう人がうす暗い僧堂で無念無想の境に静座しているのも、画家が画室で端座しているのも、その到達する境地はひとつである。

墨をすり紙をひろげて視線を一点に集めて姿勢を正せば、無念無想、そこにはなんらの雑念も入り込む余地はない。

私にとっては画室は花のうてなであり、この上もない花の極楽浄土である」

反故の筆は、こちらを書くべきだったかも。

松園は、毎朝、冷水摩擦をかかさなかった。ラジオ体操もしていたようで、とにかく常にベストコンディションでいる努力はかかさず、絵に向かいあっていた。

なかなかできるものじゃないな。

上村松園は、樋口一葉と同世代ながら、一葉は24歳で亡くなっているので、松園のほうがあとの時代のひとだと思っていた。

どちらにしろ、まだまだ女と言うだけで大変だった時代。娘が画家になるために茶葉屋をして支えた江戸生まれのお母さんも気丈なひとだったに違いない。

反故の筆は、棲霞軒雑記の冒頭。

松園という雅号は鈴木松年先生が、先生の松の一字をとって下さったのと、絵を学びはじめたころ、私の店で宇治の茶商と取引きがあり、そこに銘茶のとれる茶園があったのとで、それにチナんで園をとり、「松園」とつけたものである。たしか私の第一回出品作「四季美人図」を出すとき松年先生が、

「ひとつ雅号をつけなくては」

と、仰言って考えて下さったもので、

「松園こりゃええ、女らしい号だ」

と、自分の号のように悦んで下さった

2021年08月22日

だめ男にはしっかりした女が集まる

【藤村忌に思うこと】

島崎藤村は、ぎりぎり明治になって生まれたひとだ。昭和まで生き続け71歳の今日亡くなった。

藤村といっても、最初の詩集「若菜集」に掲載された「初恋」の一節は諳んじられても、

小説は「夜明け前」と「ある女の生涯」をなんとなく知っている程度だから、全く知らないに等しい。

「初恋」は、ほんとによくできた詩で、浪漫派のお手本のようだ。

この美しい情景しかしらないひとたちは(藤村の端正な顔立ちも重なり)、藤村にあるイメージをもち、本当の藤村のことをたぶん知らない。

(いや、私も、詳しいわけではない)。

「夜明け前」は、自身の父親である島崎正樹がモデルと言われていて、幕末から維新までの数年間が描かれる。「ある女の生涯」は、藤村の姉がモデルだ。

父の正樹は馬込宿の庄屋本陣の子として生まれた国学者。時代の変化に取り残され、最後は座敷牢の中で狂い死ぬ。「ある女の生涯」の主人公おげんのモデルは、藤村の姉。大正9年に東京の精神病院で亡くなった。

先日、源氏物語の光源氏の話をしながら、自分の感情や欲望を抑えられない光源氏は、現代なら到底許してもらえない人間だなと言ったが、

藤村も、抑えきれない欲望により、姪のこま子と恋愛関係にいたり関係をもってしまう。妊娠したこま子と藤村の子は養子に出され関東大震災で消息不明となった。

藤村は、そのときのことを小説「新生」で昇華させたとされており、20年後のインタビューで

「こま子とは二十年前東と西に別れ、私は新生の途を歩いて来ました。当時の二人の関係は『新生』に書いていることでつきていますから今更何も申し上げられません、それ以来二人の関係はふっつりと切れ途は全く断たれてゐたのです」と言っているけれど、

こま子さんは「(小説『新生』は)ほとんど真実を記述している。けれども叔父に都合の悪い場所は可及的に抹殺されている」と言っている。

ま、都合良く書いてしまうのは、よくあること。

しかし、こま子さんも、60歳も超えた頃、

「最初は叔父を怨み憎んでもおりましたが、だんだん年をとるにつれ、そのような気持はなくなってきました。

むしろ今は、あのように、文学作品によって自己を貫いてきた叔父に尊敬をもつようになりました。叔父は世間で噂するようなひどいエゴイストではありません。思いやり深いところもたくさんありましたと話し、

自身が必ずしも作品の犠牲になったとは思っておらず、作品が叔父との共同制作だったとも述べている」そうだ。

藤村より、こま子さんのほうが、だいぶ人間として出来ている。

だめな男は、しっかりした女と縁があるのかもしれない。

戦後、解放運動犠牲者救援会の活動をしていたこま子さんが肋膜炎を患い赤貧の暮らしをしていることを知った小説家林芙美子が「婦人公論」に、

「センエツながら、日本ペン倶楽部の会長さん(島崎藤村)は、『償ひ』をして、どうぞこま子さんを幸福にしてあげて下さい」と書き、

当時の藤村の妻 静子さんが50円という大金をもって、こま子さんの入院先に届けた。

自分では届けないのね(笑)

藤村は息子に「今頃になって、古疵に触られるのも嫌なものだが、よほど俺に困ってもらわなくちゃならないものかねえ」とぼやいたそうで、

そんなこと言わなけりゃ、もっと尊敬されるのにと思うけれど、

この女々しさ、欲望に勝てない軟弱さ、いつまでたっても夢見がちな青年性に、まわりの女性はなんとかしてあげなくちゃと思ってしまうのかもしれないね。

そんな8月22日。

反故の筆は「初恋」。りんごをひらがなで書くあたり、まさに反故の筆(笑)

2021年08月21日

古は天皇が恋のお手本だったのにね

8/21 goodmorning 【お気の毒ね】

うっかりしてたけど、昨日8月20日は藤原定家の忌日だったね。

小堀遠州が自分の茶のスタイルを定家の歌で表した話を去年の2月blogに書いているのでご興味あれば。

■るいままとしての365日 小堀遠州と藤原定家https://ruimama.ashita-sanuki.jp/e1178031.html

この中で、歌人の岡野弘彦さんが、定家が編集した小倉百人一首のなかに、天皇の恋の歌が多いことについて、

「日本人の情(こころ)には、和歌(ものがたり)があった。こうなり名を成した天皇のお話には、まず恋をしていかなる相手と出会ったかから始まる。

天皇に限らず、好きな相手には歌によってまず思いを告げる、相手はそれに歌で返す。そのやり取りは徐々に情熱的なものがたりを作っていく。

知的心理戦ではあるが、こうして情と情が結びあう。その「言葉の力」を信じようと岡野先生はいう。」

と話したと記録している。

片側だけの妄想はストーカーとなってしまうが、こうして時間をかけ、気持ち(情)を育むことで広がる世界の大切さを伝える。

この時代は、身体の結びよりも、ここが重視されていたので、男も女もうかうかしていられない。

高貴なひとたちは、寄ると恋しい話ばかりしながらおとなになっていく。

夕べ、今は自由なのか不自由なのかの話をしながら、

箱にいれて、あれは駄目これは駄目と要らぬことは知らせないように大事に大事にしていると、ひとを見る目も情も歪むかもしれないなと思う。

もはや、天皇たちが恋の手本にはならない時代。なんだかお気の毒。

てなことを思う朝。

反故の筆は、遠州が自分の茶道の形を表した藤原定家の「詠歌大概」の序文。

「情(こころ)は新しきを以て先となし

ひと未だ詠ぜざるの心を求め これを詠ず

常に古歌の景気を観念し 心を染むべし」

訳:心は新しいことを優先し、詞は昔ながらの詞を用いるのが宜しい。歌の風姿は、昔の上手の歌人たちの秀歌をまなぶべきである

2021年08月20日

十三夜 不完全の美

【不完全の美】

街は、まん延防止等重点措置がはじまり、果たして10月から普通にうごけるのかどうかはわからないけれど、とにかく準備だけは整えておきたい。

漫遊帖のガイドさんたちにも、その件はメールした。

10月の茶室る庵のテーマは「十三夜」。

9月の十五夜とともに美しい月と言われる十三夜は、満月ではない。

十五夜が、中国唐代に日本にはこばれた風習であるなら、十三夜は日本人が考えた「月を愛でる」習慣だ。この不完全な月を、美しいと思えるのは日本人ならではのもの。

茶の湯の世界でも、すべてが揃いすぎること、完璧であることをヨシとしはない。不完全な美こそが、わびさびと言われる世界にはふさわしい。

ただし、十五夜も十三夜も月を愛でるには大切な日。どちらか一方しか見ないことを「片見月」と呼び、片月見は、災いが来るといって忌まれていた

そんなことを考えながら一間劇場のお話を書いていく。

写真は樋口一葉の「十三夜」の一文なれど、一葉の十三夜はしない。これは、また広い会場で。

2021年08月18日

つなぎとめるものはたくさんあるもの

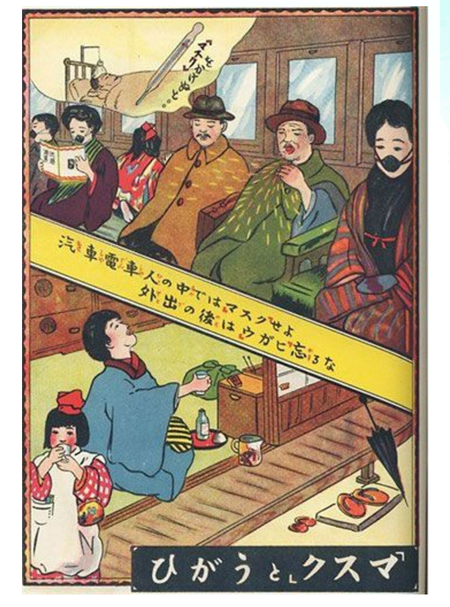

【おそるべき流行感冒】

目の手術のおかげで、この夏、2度目の夏休みとなっているので、またまたnet三昧。

NHKオンデマンドでみた志賀直哉原作のドラマ「流行感冒」は、100年前世界中を震撼させたスペイン風邪がテーマ。

内容は、まさにコロナ騒動に右往左往する現在と似ている。

小説家の先生は、妻と娘のサエコ、女中のイシ、キミと郊外の家で暮らしている。女中たちのことも可愛がり、一家は良好な日々を送っている。

ただ、先生は神経質で、特に上の子を病気で亡くしていることもあって、娘のサエコの健康については過敏だ。

大正7年(1918)の秋。東京で質の悪い風邪が流行っていることを編集者から聞かされる。

スペイン風邪と呼ばれる流行感冒は、まず力士が台湾巡業で感染し、その後またたくまに広がり、先生はサエコに風邪が移らぬようにと、ますます神経質になっている。

そんなとき、村に旅芝居一座がくるときき、わざわざ主催の青年団に公演中止をたのみにいくが断られ、家族には決して芝居にいってはならぬと言い渡した。

ところが、芝居好きの女中のイシが、先生に隠れ旅芝居を見に行くという事件が起こる。

先生は、イシをひどく叱責し、頭ごなしに仕事をやめて出ていけと言うが、妻にとりなされて、ひとまず事なきをえたのだが、

出入りの植木屋から、まず先生が流行感冒に感染し、サエコ、妻、キミと家族中が感染し倒れてしまう。

先生は、医者に看護婦の派遣を頼むが、看護婦の手は足りず一家は万事休すという時、ひとり感染を免れたイシの献身的な看病により、家族は健康を回復した。

先生は、イシに感情的になった自分を深く反省する。

感染者の増大で、もはや医者も看護婦も手がまわらなくなっていたこと。

先生が馴染みにしている居酒屋が、流行感冒により客が減り商売がなりたたなくなって廃業したとこ。

普段は、理性ある人間だった先生が、イシに対し感情的になりひどい言葉をなげかけてしまうこと。

マスクをしていないものに対し、巡査が指導を行っていること。

大勢に反発する編集者が、わざと人混みに行ったり、マスクをはずしたりすること。

白湯をのんだらいいらしいという民間療法がまことしやかに流れている。

風邪は風邪でしょうと強がっていた人が、咳き込む人を異常に嫌いはじめる。

先生は、全てに疑心暗鬼になり、柵をたてて人の往来をとめたらいいというが、編集者が、それなら一番ダメなのは、東京とここを往来する僕や先生ですよと言う。

1919年に発表された作品だが、まるで、いまのために書かれたような内容だ。

写真は今日の反故の筆。

このドラマの最後、流行感冒から回復し、先生(志賀直哉)が、奥さんと話した言葉。

先生「感冒は恐ろしいな。心の中の見にくい部分まで全部あぶりだされた」

妻「もう踏みとどまった。そうでしょう。何もかも病のせいにして心を捨てることもできたけど、あいにく人はそう簡単には負けないんです。つなぎとめるものはたくさんあるもの」

目の手術のおかげで、この夏、2度目の夏休みとなっているので、またまたnet三昧。

NHKオンデマンドでみた志賀直哉原作のドラマ「流行感冒」は、100年前世界中を震撼させたスペイン風邪がテーマ。

内容は、まさにコロナ騒動に右往左往する現在と似ている。

小説家の先生は、妻と娘のサエコ、女中のイシ、キミと郊外の家で暮らしている。女中たちのことも可愛がり、一家は良好な日々を送っている。

ただ、先生は神経質で、特に上の子を病気で亡くしていることもあって、娘のサエコの健康については過敏だ。

大正7年(1918)の秋。東京で質の悪い風邪が流行っていることを編集者から聞かされる。

スペイン風邪と呼ばれる流行感冒は、まず力士が台湾巡業で感染し、その後またたくまに広がり、先生はサエコに風邪が移らぬようにと、ますます神経質になっている。

そんなとき、村に旅芝居一座がくるときき、わざわざ主催の青年団に公演中止をたのみにいくが断られ、家族には決して芝居にいってはならぬと言い渡した。

ところが、芝居好きの女中のイシが、先生に隠れ旅芝居を見に行くという事件が起こる。

先生は、イシをひどく叱責し、頭ごなしに仕事をやめて出ていけと言うが、妻にとりなされて、ひとまず事なきをえたのだが、

出入りの植木屋から、まず先生が流行感冒に感染し、サエコ、妻、キミと家族中が感染し倒れてしまう。

先生は、医者に看護婦の派遣を頼むが、看護婦の手は足りず一家は万事休すという時、ひとり感染を免れたイシの献身的な看病により、家族は健康を回復した。

先生は、イシに感情的になった自分を深く反省する。

感染者の増大で、もはや医者も看護婦も手がまわらなくなっていたこと。

先生が馴染みにしている居酒屋が、流行感冒により客が減り商売がなりたたなくなって廃業したとこ。

普段は、理性ある人間だった先生が、イシに対し感情的になりひどい言葉をなげかけてしまうこと。

マスクをしていないものに対し、巡査が指導を行っていること。

大勢に反発する編集者が、わざと人混みに行ったり、マスクをはずしたりすること。

白湯をのんだらいいらしいという民間療法がまことしやかに流れている。

風邪は風邪でしょうと強がっていた人が、咳き込む人を異常に嫌いはじめる。

先生は、全てに疑心暗鬼になり、柵をたてて人の往来をとめたらいいというが、編集者が、それなら一番ダメなのは、東京とここを往来する僕や先生ですよと言う。

1919年に発表された作品だが、まるで、いまのために書かれたような内容だ。

写真は今日の反故の筆。

このドラマの最後、流行感冒から回復し、先生(志賀直哉)が、奥さんと話した言葉。

先生「感冒は恐ろしいな。心の中の見にくい部分まで全部あぶりだされた」

妻「もう踏みとどまった。そうでしょう。何もかも病のせいにして心を捨てることもできたけど、あいにく人はそう簡単には負けないんです。つなぎとめるものはたくさんあるもの」

2021年08月11日

甃のうへ こんな風景を思ったのだ。

【甃のうへ】

蘊蓄家ギタリスト 西垣 正信 さんの真夏日を涼やかに描くさんぽ風景を読んでいると、

三好達治の「甃のうへ」の一節だけをを引用していたものだから、

つい「甃のうへ」を検索し、ひさびさに声に出して読んでしまう。

あぁ、また、間違いなく蘊蓄家の策におちたと感じたけれど、それはそれで良き朝(笑)

この時代の をみなご(女の子)たちは、何をみても喧しく「かわいい」などとは言わず、静かに語らいながら寺の小路を歩く。

だからと言って、暗くぞろぞろとあるくのではない。その若々しく晴れ晴れとした足音は空に流れる。

去年、京都のまちあるきガイド 谷口 年史 くんに、コロナで観光客が減って大変でしょう?と聞いたとき、

京都が日本人の手に戻ってきましたと答えてくれた。そのとき、私は、こんな風景を思ったのだった。

甃のうへ 三好達治

あはれ花びらながれ

をみなごに花びらながれ

をみなごしめやかに語らひあゆみ

うららかの跫音空にながれ

をりふしに瞳をあげて

翳げりなきみ寺の春をすぎゆくなり

み寺の甍みどりにうるほひ

ひさしびさしに

風鐸のすがたしづかなれば

ひとりなる

わが身の影をあゆまする甃のうへ

さて、昼ごはん

揚げと玉ねぎと小松菜の煮浸し

茄子の煮物

胡瓜とトマト

玄米ご飯

2021年08月08日

自分のための世阿弥note

【世阿弥 note】

今日8月8日は、世阿弥が亡くなった日ゆえ世阿弥についてまとめてみる。

南北朝時代の1363年、観阿弥の長男として生まれた世阿弥は、幼名を鬼夜叉と言いました。

11歳の時、大衆芸能大和猿楽の名手、父観阿弥とともに舞う姿を3代将軍・足利義満に認められ、特別に可愛がられ(寵愛され)て、知性と教養をつけるための英才教育も施されて、才能を花を咲かせます。

当時最高の文化人であったと言われる二条良基も世阿弥を贔屓にした一人で、「古今集」などの古典や連歌の知識を授けたといいます。

地方の猿楽一座(大和猿楽)を率いていた観阿弥は、身体も大きく大衆の心を掴む才がありましたが、

小柄で繊細な世阿弥は、知性に満ちた作風で、当時の文化の柱と言われた朝廷や公家の鑑賞にも耐えうる、上品で優雅で美しい「幽玄」の世界を作り上げ、単に芸能だけではなく、それを伝えていく書物も多く書き残しています。

世阿弥の演技法は、気品「老体」、美しさ「女体」、面白さ「軍体」の三体からからなり、序破急五段の作劇法を完成させました。序は導入部、破は展開部、急は終結部。

これは、能や歌舞伎だけでなく、現代演劇にも間違いなく繋がっていますね。

そして、もうひとつ。死後の世界から人生そのものを凝縮する、時間と空間を飛躍する前衛的な演劇「夢幻能」を創造。

能の世界では、今生きるものと死後の世界のものが対話するシーンが当たり前のようにでてきます。

このスタイルが、宝塚歌劇団の「エリザベート」にも使われており、エリザベートは能の世界ですと、能にもミュージカルにも詳しい方に教えていただき、夏休み中に動画配信でエリザベートを観てみましたが、歌いすぎるというか豪華絢爛すぎるというか、私は、まだ宝塚の幽玄の世界にははいっていけておりません(笑)

長く子どもに恵まれなかった世阿弥は、弟の子「音阿弥」を養子に迎え後継者と決め、自身の芸の考え、人としての処し方、家をいかに守るかをまとめた「花伝第七別紙口伝(かでんだいしちべっしくでん)」(風姿花伝)を書き始めますが、

その後、三人の実子が生まれ、一子相伝となる「風姿花伝」を誰の手に渡すかで苦悩することになり、結局、「風姿花伝」は、実子の長男元雅に渡されました。

ここが、世阿弥のつまづきだったかもしれないなと、その後の世阿弥の人生をみていると思うのですが、我が子というのは特別なもの。

新しいもの好きのパトロンというは、次の対象が見つかれば簡単に心変わりするもの。

いや、たぶん、この時代は「若く美しいもの」が何よりも優先されたのでしょう。

世阿弥をあれほどかわいがった将軍義満が、若い能役者・犬王を寵愛し、「猿楽の第一人者は犬王である」と決めてしまいます。犬王は、一度は世阿弥が養子に迎え後継者と決めた音阿弥でした。

故に、義満の子6代将軍義教の将軍即位の盛大な猿楽公演でも、演者をつとめたのは、世阿弥ではなく音阿弥でした。こうして音阿弥時代が到来し、音阿弥派と、世阿弥・元雅派に分裂していきます。

それから間もなく、世阿弥の次男はこの状況に悲観したように出家し、すべてを伝えたはずの長男元雅は30代前半という若さで、興行先の伊勢で亡くなり、後継者を失った世阿弥にとって、たよりは娘婿の金春禅竹だけとなり、最晩年の世阿弥は、芸論など自分が作り上げた「思想としての能」をこの禅竹に伝えたとあります。

世阿弥の不幸はそれだけではなく、72歳のとき、突然、都からの追放を言い渡されて佐渡に流され、81歳で佐渡にて亡くなったようですが、それもはっきりとはしていないようです(看取ったのは禅竹と言われている)。

とはいえ、世阿弥がつくりあげた芸の世界は、音阿弥、今春禅竹によって、世阿弥なきあとも脈々と続いていくのでした。

しかし、8代将軍足利義政が引き起こした応仁の乱によって世の中はがらりとかわり、能は衰退します。

それを救ったのが天下統一を果たした豊臣秀吉でした。

世阿弥が最後の思いを託した娘婿今春禅竹の流れをくむ金春安照が秀吉に師事し、金春流は秀吉が催す公的な催能のすべてを担い、政権公認の流儀として各地の武将たちにも認められ、能は再び脚光をあびます。

世阿弥も音阿弥も美しい男子であったようですが、「安照は小柄で醜貌と恵まれない外見だったと伝えられるが、重厚な芸風によって能界を圧倒し、大量の芸論や型付を書残すなど、当時を代表する太夫の一人であった」とありましたから、

美しく若い青年がもてはやされた時代から、実力ある個性派へと時代は移ってきたのかもしれません。世阿弥、音阿弥も実力があるという点では間違いありませんが。

最後に。

利休の件もあって、派手好きで傲慢で品格イマイチな男として(私に)まとめられがちな秀吉なのだけれど、

自分の出自に対するコンプレックスを消し去るため、尋常ではない努力をしたようで、茶人としても多くのひとから尊敬もされており、和歌も習い、素朴ながらよき歌も残しているとのこと。

こうして、気まぐれな足利一族によって一度は潰されかかった世阿弥の残した文化も救い、利休のことはともかく(しつこい)、なかなかの人物であったのだなと、今更ながらの詫びを入れておきます。

そういうひとだから、秀吉人気はつづくのかもしれないね。

写真は、本日の反故の筆。

世阿弥の「高砂」を自主練するための歌詞カード。茶事をするなら、高砂のひとつくらいうたえなあかんのよ(笑)

https://youtu.be/cT3uGdQ7Bu8

蛇足

私がものすごく若い頃、芦屋の文芸の会の会場に今春さんて方が来ていたのだが、間違いなく今春禅竹さんの子孫。あの頃は、変わったお名前だねくらいの認識で、まことに残念なことよ。

2021年08月06日

楽しみは花の下より 鼻のした

【反故の筆8/6 楽しみは花の下より 鼻のした】

夏休みの間に、茶事の動画をあれこれ見て、9月のるいままのお茶遊びの構想を練り中。すでにメインテーマの軸は届いているので、軸に負けない感じで組み立てたい(笑)

いま観ている動画は、桜の季節にまさかの雪となったミズコさんの茶事。

最も、掛け物は「楽しみは花の下より はなの下」なので、桜が雪になっても、それはそれ、大きな差はない(笑)

この言葉は、江戸時代の臨済宗古月派の禅僧で画家でもある、仙厓 義梵(せんがい ぎぼん)の吉野花見礼賛

「吉野ても 楽しみは 花の下より鼻の下」

の一部で、桜の季節にはよく掛けられるらしい(私も欲しい! 笑)

仙厓は、かの有名な○△□を描いたひとで、狂歌の名手でもあり、風刺、皮肉、滑稽を混じえた洒落た言葉がたくさん残っている。

画家と言っても、わざと繊細な絵は描かず、下手なんだが上手いんだかわかんないけどおもしろい(笑)って感じの作品が多く、

○△□を所蔵する出光美術館では、これに対しあっさりとした解説しかないのに、ネットには最もらしい解説も流れているわけで、一応貼り付けておくけど、

人気がでて、絵を依頼に来る者が後を絶たたず、皆が紙を置いていくものだから、

「うらめしや わがかくれ家は雪隠か 来る人ごとに紙おいてゆく」

と、自分の家を雪隠(トイレ)にたとえた狂歌を残している仙厓が、こんなめんどくさいこと考えたかなぁと、ややあやしんでいる(笑)

参考までに。

○は「悟りや真理、仏性、宇宙全体などを円形で象徴的に表現したものとされる」△は「三角は仏と一体になることを表しています。(中略) 三角は、坐禅をする時の坐相(坐禅中の姿勢)を表しています。とらわれのない心で、仏と自己が一体になっている姿なのです」、そして□は、「枠に囲まれ、とらわれた心を表しています。その枠の中から一歩踏み出すことによって、とらわれのない自由の境地に達することが出来るといいます。禅には決まった入り口はありません。枠から踏み出した一歩がその入り口なのです」

ミズコさんは宗和流3年目。はじめての亭主の茶事。一亭一客のお客様は、ただいま私のなかでの一番人気、宗和流宗匠。ふたりとも名は隠している(笑)

茶事の運びは手抜きなく、点前は美しい。わずか3年でこんなふうになれるのだね(笑)