2025年01月16日

御影 世良美術館のこと

【御影】

1/16 goodmorning

月末は、夏に行きたかったのに満席で涙をのんだ #御影ふくあかり でランチ。

#植村なおみ さんにお願いしていた織部の茶入れがとうとうできあがり、その受け取りに参るので、どこで受け渡すかの打合わせをしていて、

世良美術館やブーランジェリービアンヴニュのことを話すと、御影よくご存知なんですねとなり、「ふくあかりにも行きたいんです」と話すとランチしましょうとなった次第。嬉しいね。

御影と言えば、夏の楽しみだった蘊蓄ギタリストのコンサート。

会場の 御影 #世良美術館 が3月で閉館になると なおみさんが知らせてくれびっくりしたんだが、

運営は変わるけれど、あの大理石の建物は残り、コンサート会場としては残るのでコンサートはできるよう。良かった。

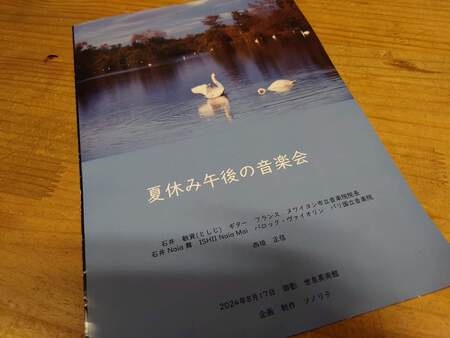

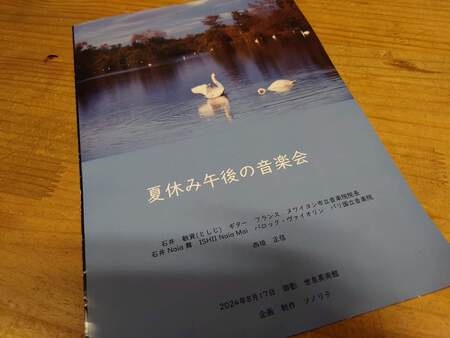

昨夏の #西垣正信 #石井としじ「夏休みの午後の音楽会 at 世良美術館」 の様子

https://ruimama.ashita-sanuki.jp/e1355362.html

世良美術館は

「1992年(平成4年)画家、ピアノ指導者として活躍していた故・世良臣絵(せらとみえ)が、80歳で私財を投じ、個人美術館として開館致しました。

個性的な文化施設が多く集まる「東灘」の地で文化の“揺籃”となるよう願って運営してまいりましたが、世良没後17回忌を迎える2025年で、

その役割を果たすことができたのではないかと考えております」

https://seramuseum.weebly.com/

明日は1月17日。阪神大震災から30年。世良美術館の建物も震災を乗り越えたんだなぁ。

2025年01月12日

西垣正信の「冬の旅」

【冬の旅】

冬の夜、無機質な建物のなかで、#西垣正信 のギターで、シューベルト「#冬の旅」を聴く。

この音楽が生まれるきっかけとなったミュラーの詩は、愛したひとへの思慕で進む。

この詩を朗々と歌いあげる組曲「冬の旅」を所々聴いたことがあり、あれを全曲聴くのは、なかなかしんどいものだとおもっていたが、

言葉の装飾を取り払い、シューベルトに降りてきた裸の旋律をギターだけで奏で進む「冬の旅」は、

打ち砕かれた思い、わずかな喜びの儚さ、生き進むことの苦しみ、老いゆく残酷さを、言葉以上に突き刺す。

シューベルトは「冬の旅」を書いたあと間もなく亡くなり、ミュラーもその少し前に亡くなっているので、ミュラーが裸の旋律を聴けたかどうかわからないが、

最終章「辻音楽師(老楽師)」の最後の一音を聴いたとき、ミュラーは何を思っただろう。

………………

コンサートのあと、ギタリスト西垣正信の魔法をといた #蘊蓄ギタリスト や、生まれたばかりの子猫のような好奇心溢れるピアニスト、ここちゃん、中川さん、石本先生と話す。

ここちゃんや石本先生が、思いを文章化するとき、書くほどに自分の思いとは離れた所に行ってしまうような気がすると言った。

私は言葉が生まれたときから真実などなくなったのではないかと思っている。物事は見る方向で解釈はかわる、吐き出された時点で主観をふくむ。

ひとは、言葉や文字を持つ前から思いを伝えあっていた。言語のない時代にも生まれた崇高たる文化はあると蘊蓄ギタリストが言う。

私たちは、多種多様な情報を得るほどに本質を見失い、薄っぺらになってしまうのではないかと思う。

装飾の多いものは、一見素晴らしく思うが、実は虚に塗り固められ息苦しいばかり。

…と気づくのは、清濁を何度もくぐってから。

清く美しい世界には、必ず芥たまる場があることを子猫に伝えることを忘れたことが悔やまれる。

[photo:5]

2025年01月10日

1/11 西垣正信ギターリサイタル「冬の旅」at 丸亀町レッツ

【冬の旅】

待ちに待った #西垣正信 シューベルト「#冬の旅」高松公演。いよいよ今週末。

1月11日(土)17:00 丸亀町レッツでございます。

ぐぐっと寒くなって、冬の旅にぴったりな週末でございますよん♪

高松市での「冬の旅」のご案内です。

ホールの名前に丸亀とあるので、前に京都から聞きに来られた

数学者三輪哲二先生ご夫妻は丸亀市に向かってしまわれた。

数学者アルアルですが、本当はホール高松市の真ん中です。

リヨン駅がパリにあるようなものです・・一層混乱を招く説明か?

...............................................

2025年1月11日(土)

香川県高松市:

ギター独奏による

シューベルト作曲「冬の旅」全曲リサイタル 編曲初演

ギター独奏と編曲 西垣正信

■日時:2025年1月11日(土)

開演:17時(開場16時30分)

■場所:丸亀町レッツホール

高松市丸亀町1-1高松壱番街東館4階

■料金:一般 3,500円 学生 2,000円

■チケット予約・お問い合わせ

・WEBチケット:イープラス

・電話予約:090-3181-6202

・メール予約:k.musicofili@gmail.com

・WEB購入

■主催:イ・ムジコフィーリ)

TEL:090-3181-6202

メール:k.musicofili@gmail.com

カードで購入はこちら

■プログラム

シューベルト作曲「冬の旅」全24曲

2024年11月25日

池大雅展 at 京都文化博物館

【池大雅展】

売茶翁の茶屋にあつまる文化人のひとり #池大雅。

美術のことは語る知識もないが、#山亭小酌図 のなかにある東屋で語らうひとたちの顔をみて、あぁ来て良かったと思う。

5人のいろんなタイプのひとが酒を酌み交わし、背をむけたひとは何やら紙をひろげて話をしている。こりゃ、#間違いなく蘊蓄たれてるな(笑)

ほかのひとたちも、ああでもないこうでもないと言いながら笑っている。

東屋は山深い所にあり、このひとたちを邪魔するものはいない。

水墨画なら立派な場所や景色が主役なんだろうが、いや、池大雅の絵も、大雅が理想郷とした風景こそ見るべきところなんだろうが、

どの作品も、ここに現れるひとたちが、とても生き生きしててユーモラスで、細かなところに何か隠されたカラクリ絵を観ているようで飽きない。

大雅の弟子(#野呂介石)が、大雅とやはり画家だった妻の #玉蘭 がくらしていた住まいの図を残しているが、

周囲に菜畑があり、屋根から葛や蔦が垂れ下がって扉も閉じず、食事のときには雀が集まってきていたとのこと。

絵や文や歌をかき、他人に精神をとらわれない暮らしをし、来る人拒まず、描いてくれと言われれば「はいはい」とかき、お代をいたはだくのを忘れるおおらかな夫婦であったよう(笑)

「#高士訪隠図屏風」は、文人にとって些細な事から離れ隠遁生活するのは理想の生活。でも、大雅の隠遁生活には友だちがやってくる(笑)

「#柳下童子図」にある 子どもたち。橋の上からエビを採ってる。これは子どもが真ん中で景色は簡略化。エビ採る子どもが主役。

書画の才は、神童と呼ばれるほど子どものときから長けていたけれど、お金とは縁がうすかったよう。

若い頃には、暮らしのために扇絵をかいて売り歩いたこともあるが、そちらはあまり売れず瀬田の唐橋から投げ捨てたと解説にあって、

扇を欲しがるようなひとにおもねることはなかったんだろうね(笑)

いよいよ商売には向いてなかったけれど、#自分に嘘のない人生を歩んだ画家 だったとわかった。

10年ほど前に #池大雅美術館は閉館 し、作品は京都市に寄贈されたそうで、なかなかみることができなくなっていたようだから、やっぱり最終日、#京都文化博物館 に滑り込んだのは正解だったなと思う。

………………

ちなみに、12/7(土) この京都文化博物館で、愛すべき蘊蓄ギタリスト 西垣 正信 のシューベルト「冬の旅」全曲の初演がございます(笑)

■本人より

秋風も吹かないし、世間や日本の社会は癒やしの音楽を求めている時代に

冷たく孤独な「冬の旅」のご案内です

案内を公開することで、自分がこの楽譜書きからも逃避できなくなることを期待してのご案内です

僕自身 日毎この楽譜を校正していて 心が凍結することはあっても 癒やされることはありません

絶望と死に直面し若者の凍りついた心、氷のかけらに映る世界は諦観した自らの平穏

「癒やし」という薬は外に・・薬局で求めるものではなくて

凍った自らの孤独の鏡に映る世界、と歌う作品です

2024年09月30日

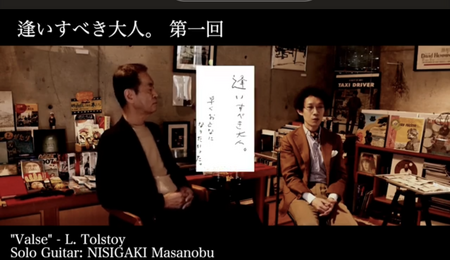

逢いすべき大人 西垣正信×佐上義昭

【逢いすべき大人】

久米仙人 蘊蓄ギタリスト #西垣正信 と、これだけ話せる #佐上義昭 さんに敬服する対談。この若さで、これだけ広い知識と落ち着き。さすがですな。

https://youtu.be/nFJb1ASMKm0?si=y3__d1AI4F-qqWsI

佐上くんだから引き出す、おもしろいお話もたくさんでますので、必見。

中盤からでてくる味と音と香りは、同じって話は、 とても興味深いお話。

佐上さんが、早くおとなになりたかったと言うのはわかるような気がする。10代が人生のピークで青春の汗臭さに溺れてたひととは一味も二味も違った少年だったはず。

1時間半ほどありますから、夜、全部片付けてから、ゆっくり聴くのがよいかも。私も、後半は夜に。

佐上くんは、マーラに似てるらしいよ(笑)

月の光 自分が出来が悪いとおもうときほど、女のひとに受けがいいらしいよ。お気の毒に(笑)

……………

蘊蓄ギタリストから

近い内に公開されるという自分の対談動画への前もっての補足

佐上君とのこの飲み話の後半でぼくは自分の手に余ることに触れてしまっています。

もしも、音楽の直感として受容していただけるようであればよいのですが

どこから降ってわいた「心・・意識・・・音楽・・世界」のことを話したのか? の弁明です

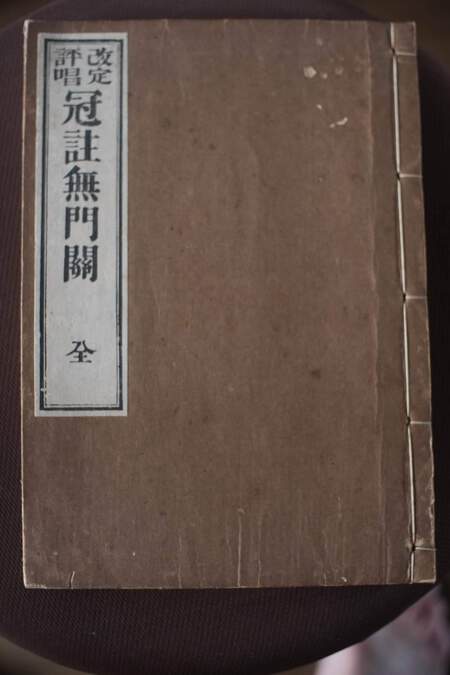

自分が十代のころ どんな本を一番に執拗に読み続けたか、というと 間違いなく「無門関 むもんかん」です

臨済禅などでは座るだけではなく こういう問題集があります。

「無門関」というタイトルは本当にすばらしいものです。自ら生まれたもの・・例えば知識や意識が存在するとすれば

それは自ずと「門」を通過した痕跡がないはず、門の痕跡があるのは知識や心は外から輸入されたもの、

ちょいと量子論みたいでカッコよいね

この本を最初に盛永宗興老師に与えられ 毎週の提唱(講座)で教えていただいた。

現代の視点ではすこし不思議な書物です。最初に「問」があって続いて解説と場合によっては解答もある。

写真の本は普通の無門関の本ではなく 改定評唱冠註無門關 はその解説にまた階を重ねた解説つき・・という とんでもなく親切な書物なのですが、

これを読んでも口頭試問(参禅)では まるで解答できないのですね。

知っている、とか できる とかということの本質を鍛えられます

この本のよく知られた第一問は

「趙州狗子」 狗子(くし くす =犬)に仏性があるか?ないか?

で 答えは「無」 問われているのは 犬か人か?の問題でもなく 仏性(ほとけのこころ)が世俗の心か?を問うているのでもなく、

ま、さすがにそこの第一歩にはつまづかなくても 十代のアホなぼくにはその先に思いは踏み出すことができない問でした

答えの「無」も 有無の無ではないし、、、そう その頃一世風靡をしたサルトルの「存在と無」の

L'Être et le Néant の「ネアン」はすこし近いのかも

もっと近いのは ずっと前のボードレールの詩集「無の味(味覚)」 Le Goût du néant かもな・・

この詩集はその対談の時にでたお題 香り、味のときに触れるべきやった、賢い思いはあとからくる、というのは賢くなんいんだな

ボードレールがこの詩集で歌う

「....あきらめろ僕の心、眠れ お前の獣の心よ」

2024年08月19日

類は友をよぶ 打ち上げ(笑)

【打ち上げる】

西垣正信、石井としじ、石井Naia舞を囲んでの打ち上げ。

私たちは、御影さんぽをしていたので、少々遅れて到着。

芸術家比率が圧倒的に多い場は、すでにアヤシキ盛り上がり(笑)類は友を呼ぶっていう言葉はほんとね。

舞ちゃんからフランス語の女性名詞男性名詞についての解説をうける。

お皿は女性名詞、グラスは男性名詞。なんとなく受け身の皿が女性で華やかなグラスが男性かと勝手な想像を膨らませながら、これは何か決まり事があるの?と聞くと、それはもうそういうものだからということで、なかなか難解。

そのあと、なぜか血液型の話になり、るいまま組調べによる、A型には純正と亜種があり、

日本人の多くが思うちゃんとしていて整理好きなA型と、とにかく片付け下手で広がってしまうA型がいて、稽古のとき、亜種は譜面台周りがごちゃごちゃになっていると話すと、

どうも似た方が多かったようで、ここ調べによると「芸術系のA型は亜種が多い」ってことに(笑)

こころちゃんがB型でも姉妹では違うと言い出し、O型姉の女将とB型姉のこころちゃんが語りだす。

O型妹のわたしとしては「姉」という存在が、なかなか濃い存在なんじゃないかと思います。

と、ま、音楽会打ち上げとも思えぬ会話ですが、ちゃんと音楽についても話したような記憶がございます。演奏会のときは動きやすく、特にアームホールにストレスのない衣装がベストであることとか。(音楽ちゃうやないかいw)

茶室の話は茶室の中でと同じように、打ち上げのはなしは、打ち上げのなかで。

そんなこんなで解散。

新神戸まで来ますと、まってたように広島行きの「のぞみ」がきまして、その日のうちに、おうちに到着。

2024年08月19日

夏休みの午後の音楽会 西垣正信 石井としじ

【夏休みの午後の音楽会】

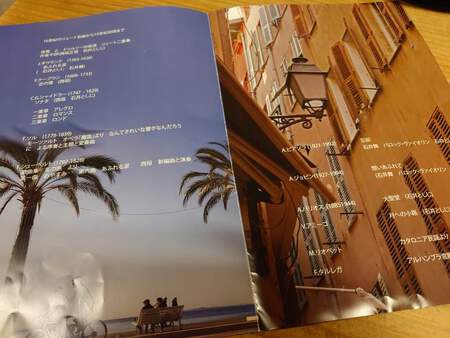

中之島香雪美術館から梅田まで歩き、阪急に乗って 御影 #世良美術館へ。

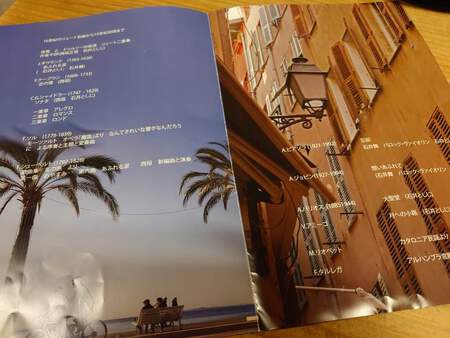

夏は、フランスからバカンス帰省しているヌワイヨン市立音楽院院長のギタリスト #石井としじ さんと、石井さんの師匠である蘊蓄ギタリスト #西垣正信 氏の師弟コンサート「#夏休みの午後の音楽会」。

普段はアンサンブルをしない西垣正信が、石井さんとはデュオをするのでファンのみなさんは楽しみにしています。私は師弟漫談を楽しみにしております。

去年は、石井さんのお嬢さんでフルーティストのマリーさんも演奏してくれたので、席を頼む時、今年もマリーちゃんきてくれるんですか?と聞くと、石井さんには3人のお嬢さんがいらして、今年はパリ国立音楽院でバロックヴァイオリンを学ぶ末っ子の舞ちゃんが演奏してくれますと蘊蓄ギタリストからお返事。それは楽しみ!

マリーさんは、かのパリオリンピックの開会式でセリーヌディオンが「愛の賛歌」を歌った塔でフルートを吹いていたそうで、雨の中ご苦労様!

バロックヴァイオリンとモダン(現代)ヴァイオリンの違いは弓の形、顎台のないこと。そして、羊の腸を使ったガット弦を使っていること。しかし、ガット弦は高温多湿の日本の夏では安定せず、今日は弦を張り替えておりますとのこと。

コンサートについては、そこにいたみなさまのものなので多くは語らずですが、12月西垣正信クリスマスコンサートで初演となるシューベルトの「冬の旅」全曲のうち2曲を演奏してくれました。

冬の旅はドイツの詩人ミュラーの詩にシューベルトが感銘し作曲したもの。この作品を書き上げた翌年シューベルトは31歳の若さで亡くなります。

蘊蓄ギタリストの解説による、若い男の子なら必ず通る道、若さゆえの抑えきれない感情や動向に、ああ、そうだな。「冬の旅」と言ってすぐに思い出すのは「菩提樹」くらいだけど、菩提樹のときも、まだ少年は町をでておらず、昔の甘い思い出をぐずぐずなつかしんでいるものな。

高松での #西垣正信クリスマスコンサートは12月20日(金)。

このコンサートだけは必ず聴きたい二胡の陽子ちゃんと、西垣さんのコンサート私たちの本番と重なりませんようにと祈っていたら、なんと前日。むむむ

……………

西垣さんのFacebookに 動画が少しアップされました。

https://www.facebook.com/share/p/YMTM3bJeZXDGUGHh/

土曜日の 御影での「夏休み午後の演奏会」から 固定カメラでの動画 ごく一部(権利関係の問題のなさそうなもの)からです

最初は モーツァルト時代18世紀の六弦バックギターの作曲家演奏家だつたシャイドラー Sheidler のオリジナルはバイオリンとギターのためのソナタです。

彼 シャイドラーのような音楽家 本業通奏低音家というボッケリーニもそうですね

この曲のヴァイオリンパートのギター編曲や使用した楽器 来年 T君とのデュオのために用意をはじめたものの試演です。

今回の曲目の多くは 石井としじ君が小学生時代にぼくが彼に課した課題ばかり(笑)

ぼくは こういう一聴すると「他愛ない」作品がとても好きです。二楽章の歌は 子供の頃に歌った日本の戯れ歌そのものです

つぎは 舞ちゃんと としじ君の 16世紀の大ヒット曲 ダウランド「溢れよ涙」 顎当てを外したバイオリンと湾曲弓の表情がよいですね

夏、パリオリンピックの開会式をネットライブを観たので ついつい練習の合間に この「愛の讃歌」を即興で弾いてしまう曲が着いてしまいました、

で、アンコールに ピアフふうに弾いたつもり・・この作曲家はとても底力のある立派な作曲家ですね もうフランスの第二国歌かもしれないですね

まあ そうすると どちらの曲も「破壊的」だけれど・・・ 今回はじめて弾いたジェラのギター この子の出自の本性が露わです(笑)

中之島香雪美術館から梅田まで歩き、阪急に乗って 御影 #世良美術館へ。

夏は、フランスからバカンス帰省しているヌワイヨン市立音楽院院長のギタリスト #石井としじ さんと、石井さんの師匠である蘊蓄ギタリスト #西垣正信 氏の師弟コンサート「#夏休みの午後の音楽会」。

普段はアンサンブルをしない西垣正信が、石井さんとはデュオをするのでファンのみなさんは楽しみにしています。私は師弟漫談を楽しみにしております。

去年は、石井さんのお嬢さんでフルーティストのマリーさんも演奏してくれたので、席を頼む時、今年もマリーちゃんきてくれるんですか?と聞くと、石井さんには3人のお嬢さんがいらして、今年はパリ国立音楽院でバロックヴァイオリンを学ぶ末っ子の舞ちゃんが演奏してくれますと蘊蓄ギタリストからお返事。それは楽しみ!

マリーさんは、かのパリオリンピックの開会式でセリーヌディオンが「愛の賛歌」を歌った塔でフルートを吹いていたそうで、雨の中ご苦労様!

バロックヴァイオリンとモダン(現代)ヴァイオリンの違いは弓の形、顎台のないこと。そして、羊の腸を使ったガット弦を使っていること。しかし、ガット弦は高温多湿の日本の夏では安定せず、今日は弦を張り替えておりますとのこと。

コンサートについては、そこにいたみなさまのものなので多くは語らずですが、12月西垣正信クリスマスコンサートで初演となるシューベルトの「冬の旅」全曲のうち2曲を演奏してくれました。

冬の旅はドイツの詩人ミュラーの詩にシューベルトが感銘し作曲したもの。この作品を書き上げた翌年シューベルトは31歳の若さで亡くなります。

蘊蓄ギタリストの解説による、若い男の子なら必ず通る道、若さゆえの抑えきれない感情や動向に、ああ、そうだな。「冬の旅」と言ってすぐに思い出すのは「菩提樹」くらいだけど、菩提樹のときも、まだ少年は町をでておらず、昔の甘い思い出をぐずぐずなつかしんでいるものな。

高松での #西垣正信クリスマスコンサートは12月20日(金)。

このコンサートだけは必ず聴きたい二胡の陽子ちゃんと、西垣さんのコンサート私たちの本番と重なりませんようにと祈っていたら、なんと前日。むむむ

……………

西垣さんのFacebookに 動画が少しアップされました。

https://www.facebook.com/share/p/YMTM3bJeZXDGUGHh/

土曜日の 御影での「夏休み午後の演奏会」から 固定カメラでの動画 ごく一部(権利関係の問題のなさそうなもの)からです

最初は モーツァルト時代18世紀の六弦バックギターの作曲家演奏家だつたシャイドラー Sheidler のオリジナルはバイオリンとギターのためのソナタです。

彼 シャイドラーのような音楽家 本業通奏低音家というボッケリーニもそうですね

この曲のヴァイオリンパートのギター編曲や使用した楽器 来年 T君とのデュオのために用意をはじめたものの試演です。

今回の曲目の多くは 石井としじ君が小学生時代にぼくが彼に課した課題ばかり(笑)

ぼくは こういう一聴すると「他愛ない」作品がとても好きです。二楽章の歌は 子供の頃に歌った日本の戯れ歌そのものです

つぎは 舞ちゃんと としじ君の 16世紀の大ヒット曲 ダウランド「溢れよ涙」 顎当てを外したバイオリンと湾曲弓の表情がよいですね

夏、パリオリンピックの開会式をネットライブを観たので ついつい練習の合間に この「愛の讃歌」を即興で弾いてしまう曲が着いてしまいました、

で、アンコールに ピアフふうに弾いたつもり・・この作曲家はとても底力のある立派な作曲家ですね もうフランスの第二国歌かもしれないですね

まあ そうすると どちらの曲も「破壊的」だけれど・・・ 今回はじめて弾いたジェラのギター この子の出自の本性が露わです(笑)

2024年08月12日

運の強さ発揮(笑)

【運の強さ発揮】

今年も夏休みはこちらへ。

蘊蓄ギタリストがアンサンブルを演奏するという希少なコンサート。

今年はすでに満席ながら、フランスからバカンス帰省をしている 石井さんとの漫談ありの美術館コンサートは、機会があれば、是非とも聴いて欲しいプログラム。

今年は、締切やらなんやらかんやらでスケジュールがなかなか確定せず、

ぎりぎりで連絡したら、私たちがはいったところで締切となったようで、祇園まつりの長刀ちまき同様、運の強さ発揮(笑)

2024年04月02日

雑事も煩悩も捨てられぬ

4/2 goodmorning

#典座教訓 が届いたので読む。

真っ当なことを書いている、ふむふむそうだな!と読み進めながら、飽食のやまらない我が身の反省のため 粥を作ったけれど、つまりはとてもミーハーな動き。

表面をツルッとなぞったところで見えてくるものなど あるかいな(笑)

■蘊蓄ギタリスト (禅寺修行経験あり)

これっ・・そこの アーンタ! 典座とテレビと読書 まずテレビを消しなさい! 箸を置いて! ああ゛゛゛゛ スマホもです 道元

■るいまま

道元せんせ。この世にでてくると あまりのことに命縮めますよw

■茶人

悲しいことにどれも捨てられません。

【その後】

道元禅師

私は7:30に粥を食べたのに、2時間もせぬうちに腹ペコとなってしまい、おやつの時間に、麻婆豆腐丼を作ってしまいました。

食べるも禅。音たてず、蘊蓄語らず、ひたすらに頂く食禅も、雑念も雑事も煩悩もすてられない私では無理やもしれません。

粥のとき、ほんとにこんな量で足りるんかいなと思っていたら、三膳までのおかわりは許されておるとのこと。よかった(笑)

うどんと餅だけは供養と称し、制限なく食べられるものの、うどんは、ズルズルなどという生易しい食べかたではなく、すすり込みのみこむ。餅は音たてず、滝壺に水が落ちるがごときの食べ方。

いやいや、ほんとに半端なものが真似るようなことではありません。

2024年02月24日

橋本遊郭 つづき

昨日かいた、橋本遊郭の話にたくさんコメントをいただいたので、ちょっとメモしておきます。

https://ruimama.ashita-sanuki.jp/e1342758.html

■蘊蓄ギタリスト

へ・・ その喫茶を訪ねたい。 まえもって謝罪 蘊蓄欲求不満がたまっていて この手の廓もないので・・

谷崎の蘆刈で 橋本の廓は対岸から美しく描かれていますよね・・でも なかの生活はもちろんそんな情緒もない世界 ギャップ というのはいつも美の素かもしれん

この淀川は舟の交通の要だったので すぐちかく上流の中書島にも廓があって、作家西口克己さんがそこの廓の生まれ育ちで 小説に深く描いてられました。その御子息が高校の同級生だったので生家も訪ねました 吉原の文化を美化してしまうことが問題になっているけれど・・現場を見ると たしかにな・・・美化してはいかんな・・

■るいまま

中書島にも遊郭があったんですね。伏見を歩いたとき、七条の京博には中書島から電車にのると便利です教えてもらい利用しました。

途中、ベンガラの建物があり遊郭みたいねと話したんですが、間違ってなかった。

あのあたりは、まだ宇治川で3本の川がひとつになり淀川になるとききましたが、川の水量も速さもあったので海上交通がかなり発達してたんでしょうね。

そういえば、吉原も隅田川を山谷堀まで船でのぼり、船宿で一服し大門に向かったと、吉原を歩いたとき書いてありましたから、遊郭に船は欠かせない風情あるアイテムかも。

小説とは違うとおばあちゃんがいうのは、たぶん、当時の日本文学は男性目線だからですよ。どうしても美化してしまう。

一葉が書くと、妙な情はいらん!となりますから。

■蘊蓄ギタリスト

ベンガラの建物があり遊郭みたいね・・・ まさにそこです。

橋本 というのは地形がすこし隔離されている地域で 背には男山を背負っていて 女が逃げ出しにくい悲しい場所でした。島原とも違う感じですね。不謹慎な言い草だけれど 中国茶カフェ 上海租界みたいな感じとこの地は似合うかもしれない、、

■りょうこさん

るいままサンの橋本遊郭を読みながら ふと常磐町にあった「ときわ茶寮」を思い出しました。 何度か利用させていただいたんやけど、溝渕家と小竹家のズイをつくした中庭にかかる赤い太鼓橋や螺鈿の机等々 どの部屋にも見事な調度品が飾られとったのに…今では更地になってます 当時を知っとる酒屋の大将は この話になると「あの建物も見事やったけど 見事な調度品はどなしたんやろか もったいないのぉ」と言ってます。

■るいまま

明石朴景の壁画は売ったかもしれないけど、天井や欄干はどうなったんだろうね。

ひとつひとつ剥ぎ取って売られたとしても、それはそれでその姿を想像したら悲しいね。

若い子が好む古民家とは違うし、歴史的かといえば少しそれるし、昭和の象徴みたいな建物だったね。

■常磐茶寮 桃山の間のこと

https://ruimama.ashita-sanuki.jp/e1239435.html