2021年08月31日

106年前の選挙も同じなんだな…

【106年前】

薄田泣菫が1945年「茶話」っていう随筆集のなかに書いている文。

なんだか、ちっとも成長してないね、わたしたち。

「私の故郷くには瀬戸内海の海うみつ辺ばたで、ヂストマと懶惰漢なまけものと国民党員の多い所だが、今度の総選挙では少し毛色の異ちがつた人をといふので、他よその県で余計者になつた男を担かつぎ込み、それに先輩や知人の紹介状を附着くつつけてさも新人のやうに見せかけてゐる。ゴオゴリの『死霊しりやう』を読むと、名義だけは生きてゐるが、実は夙とつくに亡くなつてゐる農奴を買収し、遠い地方へ持ち込んで、そこで銀行へ抵当かたに入れて借金をする話が出てゐるが、今の選挙界の新人も一寸ちよつとそれに似てゐる。」

立石さんが、おもしろいっていってはいけないのか?というので、

「おもしろいですよ。人間なんて、偉そうに御託を並べてもなんにも変わっていないなと思う今日この頃。

スペイン風邪の頃の右往左往と、いまの右往左往も何も変わってないし、無意味な戦も繰り返してしまったし、災害があるたびにつまらぬ噂は流れるし、

人間はせっかく言葉をもったのに、なかなかうまく使いこなせず、聞く耳ももたず、どんどん真実が遠ざかるなぁと、感じています。」

と、お答えした。

丿貫のごとく侘びすぎるくらいの暮らしができれば、この先どうなるなんて憂うこともないけれど、

みんなが丿貫になってしまったら、それはそれで、国は滅びるってことも、わかっている。

猿から二足歩行の人間になり、やたら大きな脳をもったのに、なかなか上手につかえないもんだな。

2021年08月31日

艸木虫魚から 利休・丿貫の落とし穴茶会のこと

【艸木虫魚から 利休・丿貫の落とし穴茶会のこと】

倉敷出身で明治・大正時代に活躍した随筆家「薄田泣菫(すすきだきゅうきん)」の「艸木虫魚(そうもくちゅうぎょ)」に、利休と丿観(丿貫)の段がある。

利休と丿貫は北野大茶会で出会う。

北野大茶会は、1587年10月1日、秀吉が京都 北野神社の神域と松原において、たくさんの人を集めて催した大茶会で、その年の夏から、洛中、奈良、堺などに高札を立てて「都鄙 貴賤 貧富の別なく、数寄者であればだれでも手持ちの道具を持参し参加せよ、茶のない者は〈こがし〉でもよい」と呼びかけた茶会だ。

史上最も有名な茶会とも言われている。

その日、利休は秀吉のお供をして大名たちの茶席を回っていた。どの席も、由緒のある高貴な道具を組み合わせた見事な茶席で、もてなしも素晴らしくはあったけれど、そんな席ばかりがつづき、いささか食傷気味になっていたとき、

「緑青を砕いたような松原の樹蔭に、朱塗の大傘を立てて、その下を小ぢんまりと蘆垣で囲っているのがあった。主人は五十ばかりの法体(僧侶)で、松の小枝に瓢をつるし、その下で静かに茶を煮ていた」

秀吉が、ずかずかと傘の下に入って「ここにも茶はあるのか?」と聞くと、主人はつつましやかに「はい。用意いたしております」と答え、天目茶碗に白湯をくみ、瓢から香煎をふり出して秀吉に差し出した。利休は、この心憎いしつらえと茶に感動する。

これが、山科の茶人「丿観(丿貫)」との出会いだった。

そんなわけで、利休は、丿貫に一目を置いていたので、翌年の丿貫からの茶会の招きには、大いなる期待をもって出かけた。

ところが、案内の時間に着いたのに戸がしまっている。利休が潜り戸を開けて、なかに入ると足もとに新しく掘ったばかしの穴があり、簀子をその上に置き、土が被せかけてあった。

利休は、すぐさま、これが丿貫の今日の趣向だと気づくが

「客としての第一の心得は、主人の志を無駄にしないことだ」と、何の躊躇もなく一足踏み入れ、簀子はめりめりとへし折れ、利休は穴のなかに転げ込んだ。

主人の丿観は、わざと慌てふためいた風に外へ飛び出て穴をみる。中には利休が土だらけになって、尻餅をついていた。

「これは、これは、宗匠でいらっしゃいましたか。とんだ粗相をいたして、まことに相済みません。」

「丿観どの。老人としよりはとかく脚もとが危うてな……」

丿観が差し出した手に縋り、利休は穴から這い出し、二人は顔を見合せて、からからと声をあげて笑った。

土を洗い流すように湯殿に案内されると、浴槽には新しい湯が溢れるばかりに沸いていて、利休は湯に浸り、のんびりと土を洗い落した。

湯浴みが済むと、新しい卸し立ての着物が揃えてあって、利休は勧めらるがままにそれを着て、茶席に入った。

利休は、生れかわったような清々しい気持になり、丿貫は、上機嫌の客を見ていい心持ちになる。

とんだ茶番といえばそのとおりだが、客は主人の趣向を素直にうけとり、主人は精一杯のもてなしをするということだ。

茶会も様々。通り一遍の、道具や床の掛け物の説明があり、お菓子をいただき茶をいただきで帰る茶会も、ハプニングがないので安心安全でよいのだが、やはり茶会は生き物であったほうが楽しい・・・というお話。

こんな仲のよかった利休と丿貫だったのだが、その後、丿貫は茶器や軸などを捨て、独自の茶を追求していき、利休は武家たちのなかにぐいぐいとはいっていく。丿貫は、そんな利休を憂いている。

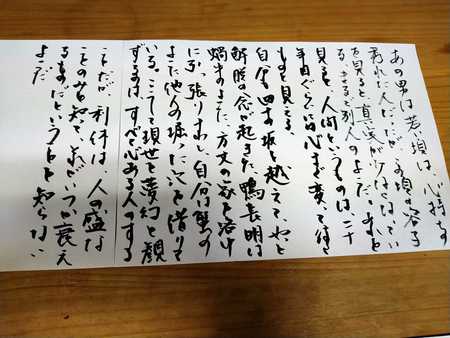

「あの男は若い頃は、心持の秀れた人だったが、この頃の容子を見ると、真実が少くなって、まるで別人のようだ。あれを見ると、人間というものは、二十年目ぐらいには心までが変って往くものと見える。自分も四十の坂を越えて、やっと解脱の念が起きた。鴨長明は蝸牛のように、方丈の家を洛中に引っ張りまわし、自分は蟹のように他人の掘った穴を借りている。こうして現世を夢幻と観ずるのは、すべて心ある人のすることだが、利休は人の盛なことのみを知って、それがいつかは衰えるものだということを知らないようだ。」

そして、その心配は現実のものとなってしまう。

今日の反故の筆は、戒めをこめて丿貫の言葉。

2021年07月16日

残月亭メモ 巖谷小波 手取釜 丿貫 海あがり

【残月亭 巖谷小波 手取釜 丿貫 海あがり】

ちょいとご用がありまして残月亭まで。薄茶をいただいたイギリスからやってきたニワトリの茶碗。可愛すぎますな。

イギリスではニワトリは魔除けの鳥だそう。朝を告げる鳥だから、吸血鬼たちには怖い鳥だよねと、吸血鬼みたいな暮らしの私が言ってみる。全部で7羽おりました。

軸は、巖谷小波の「禅堂を動くものあり蝸牛」。

巖谷小波(さざなみ)と聞いて、どこかで聞いたぞ聞いたぞと思うのにすぐにでてこないお年頃(笑) で、帰りの車で思い出す。

音楽と言葉「樋口一葉日記」で、中條さんに演じていただいた #大橋乙羽 の博文館で活躍した作家ですよ。

お伽噺という言葉を発案したひとでもあり、少年世界や少女世界に作品を残し、日本の児童文学の礎を作りました。

■音楽と言葉「樋口一葉日記」https://youtu.be/BcppQaUpfWI

1時間37分頃から大橋乙羽がでてきます。

釜は、天明釜の手取釜。

下野国(栃木県)安蘇郡天明で作られた天明釜は、芦屋釜と並ぶ歴史ある釜。

手取釜と言えば、『茶話指月集』に「山科のほとりに、へちかんといへる侘びありしが、常に手取りの釜一つにて,朝毎糝(みそうづ)といふ物をしたため食し、終わりて砂にてみがき、清水の流れを汲みいれ、茶を楽しむこと久し」と記録されており、

軸も器も持たず、釜ひとつで飯も炊き、茶の湯も沸かした我らが茶人「丿貫」が使っておりましたのも手取釜でございます。

そして、天明釜と言えば平蜘蛛の釜だよ、城ガール。

信長は、松永久秀が持っていた平蜘蛛の釜が欲しくてたまらず、会うたびにちょうだいちょうだいと言ってたけど、九十九髪茄子をあげたやんかと断られ、それでも執拗に欲しがるものだから、久秀は自身の手で平蜘蛛を打ち砕いたとされる釜。平蜘蛛の釜は古天明平蜘蛛と言われるから、もうひとつ古いんだろうね。

道具が人の生き方まで変えた時代。こうして鑑賞で話をふくらます私たちの幸せなことよ。

床飾りは、海上がりの茶碗。海底に眠る異国の船海のなかで、砂や波に洗われながら、茶碗はなにを考えていたんでしょうな。

2021年07月13日

電気だガスだでグダグダ言ってるんではな

7/13 goodmorning

ビン・カン・ペットボトルの回収日。ペットボトル飲料もお酒も飲まない私は、たいしたゴミにもならないんだが、

茶室用のティファールの湯沸かしポットが壊れ、カセットコンロにもどしたので、ガス缶がおもいのほかでる。

ガスでいいやんなと言ってたのだけど、捨てるたびに缶に穴をあけ、わずかな残りガスに怯えるたび、どうするかなーと考える。

電気だガスだで、グダグダいってるんでは、丿貫の世界には程遠い。便利になれすぎてるな。

さて、朝の珈琲。

ふたごたまご。今日は幸先良し(笑)

昨日一日、死んだように寝続け寝貯めたので、今日は元気!

2021年07月05日

夜が明けてしまった

【夜が明けた】

戦国の頃の茶人「丿貫」については、利休や織部と違い、なかなか話せる相手もおらず、少ない資料をつなぎ合わせて妄想していたら、

茶人 #中條晴之 さんから丿貫について聞かれ、今のところまでの私の考えを話す。

少なくとも北野茶会までの丿貫は、そこそこの暮らしをしていたはずで、だからこそ茶室のかわりになりそうな大きな野点傘を作れ、派手好きの秀吉にたいそう気にいられたのだ。

がしかし、その後、釜はひとつ、器も軸も持たない茶人になっていく。そのミニマムな暮らしをなぜ選んだかで、

私は、「当時の茶碗ひとつ城ひとつのような馬鹿げた道具偏重の世の中を捨てたのだと思っている。あの時代にそれができる丿貫の精神性の強さと、利休にそんなに政治に関わっては危ないととめた冷静さに、とてもひかれる」と話し、

茶人が、自分も丿貫が目指すところであると言うので、いやいや中條さんは道具も揃い丿貫ではありませんよと言ったが、

丿貫の「ひととつるまず」は、茶人も私も目指すところ。私はか弱きゆえ(ひひひ)、ややこしき世界に巻き込まれないよう、かなり離れたところで様子をみている。

「人間としての分はわきまえたうえで」(ここ大事)、茶の湯は平等な世界であったはずだったし、

茶の湯が伝える習慣が、メールも電話もスマホもない時代につつがなく茶会を催せたり、人間関係を潤滑にしたり、身の処し方を知ったりしていたが、

いまは分もわからず、なにやら訳のわらかぬヒエラルキーができ、やたら強い承認欲求にうんざりすることもある。

とはいえ、若い数奇者たちが、自分たちの力で伸びやかに伝統的な茶事を楽しむ姿や、孫のような男子相手にガールズトークしながら稽古をつける80代のおばあちゃん先生もいて、

いまの私にとって。茶の湯は、数奇あふれるワンダーランド。

あんなに嫌いだったのにさ(笑) 結局、いま、自分で読んだり調べたりしてることを一切質問させてもらえなかったので、つまんなかったのだな。

そんな時代だったのよ 40年前は(笑)

てなこと話し込んでるうちに、夜が明け、城ガールが迎えに来る10:00まで仮眠をとるかどうか悩ましいところ

2021年07月01日

丿貫も語らねば片手落ち?

【丿貫】

利休だ織部だの熱病もようやく抜けてきたので、

この二人を語り、この人を語らぬは片手落ちだろう。いや、茶室る庵こそ、この人であろうと思う「丿貫」について、そろそろ読んでいくかな。

「丿貫」はヘチカンと読みます。

京都山科の草庵に暮らし、変人茶人とよばれておりました。(元は豪商で岳父はお医者さんという説もあり)

武野紹鴎の弟子で、利休の兄弟子にあたりますが、賢さを絵に描いたような利休とはちがい、

北野大茶会で野点傘一本で茶を点て、派手好きな秀吉に大変気に入られたのに仕官の誘いはお断り。秀吉もお気の毒なことよ(笑)。

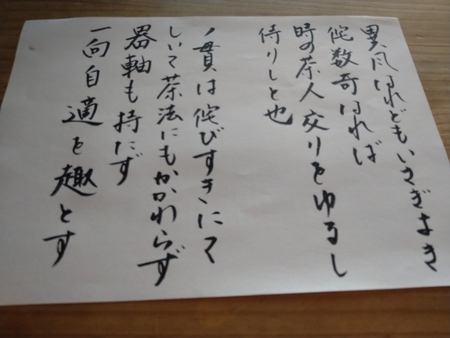

丿貫の茶は「侘びすぎにて、しいて茶法にもかかはらず、器軸をも持たず、一向自適を趣とす」とか、

「異風なれ共、いさぎよき侘数奇なれば、時の茶人、交りをゆるし侍りしと也」とか書かれており、

高価な茶器や掛物など一切持たず、当時の著名な茶人とも付き合わず、独自の茶の湯を追求していたよう。(床に奥さんを座らせた(飾った)説あり)

釜は手取釜1つしか持たず、それで雑炊も煮、茶の湯も沸かしたという記録があり、

このミニマムな暮らしぶりが、もしかしたらミニマリスト大好きな令和のひとたちに受けるんじゃないかな?と思うばかり。

丿貫は、利休の賢さを憂いていたらしく、そんなことしてると危ないとよと利休に進言したとかしなかったとか。

がしかし、そんな方なので、あんまり資料がないの。

写真は、先ほど届いた岡潔の「春風夏雨」。

丿貫とは関係ないはず。私のことだから、読み終えたら、力技で寄せるかもしれないけどさ。