2022年12月23日

家訓はお豆腐狂言

【家訓はお豆腐狂言】

朝のお仕事終了〜 午後から外回り。

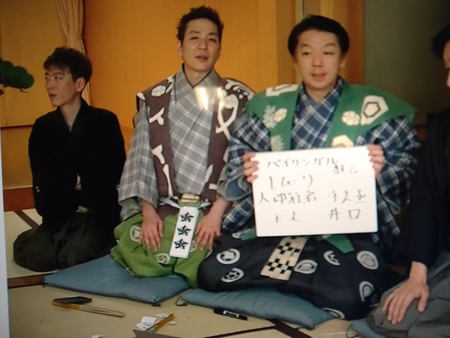

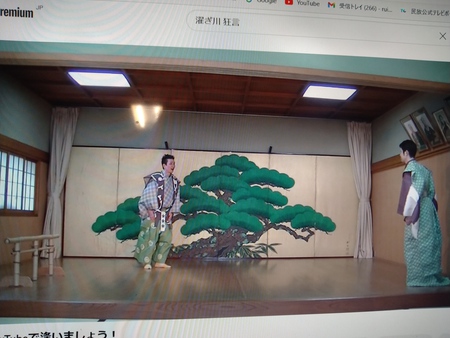

ほな、茂山千之丞(童司)のバイリンガル狂言「しびり」みつつ珈琲飲む。

狂言は、繰り返しの台詞が多いので、片方が日本語、片方が英語でやっても伝わるのではと、千之丞の父 茂山あきらがやりだした。シンガポールでも公演したと話している。

このclubsojaの配信は、コロナで公演という公演が中止になったとき、京都の #茂山千五郎家 のみなさんが、お稽古場から配信はじめた番組。

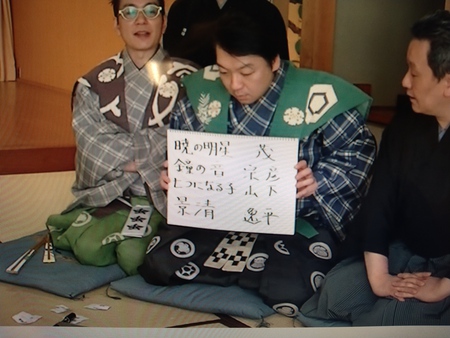

この回は初期の配信で、集まった狂言師のみなさんが、次々とリクエストにこたえている。当たり前にあった公演が無くなっても稽古は休まず続けていること、どんな演目になろうと、すぐにこたえられること、

バイリンガル狂言の前に、朝ドラ大阪ではおなじみの俳優、茂山宗彦、茂山逸平の舞もあったが、しっかりしていて、伝統芸能の底力を知る。

大蔵流派・#茂山千五郎家の家訓 は「#お豆腐狂言」。

狂言は、室町時代に「武家式楽」と位置づけられて以降、江戸時代の終わりまで「能楽(能と狂言)」は武士や公家など特別階級の文化として、閉ざされた特権文化となっていた。

「明治時代でもまだ、能舞台以外での上演はいけない、他のジャンルの芸能と共演してはいけない」など、その意識は抜けていなかったとき、

十世正重は、気軽に狂言を楽しんで頂だきたいと、地蔵盆・結婚式・お祝いの会など色々なところに出向いては狂言を上演。

その姿に「あいつはどこにでも気軽に出て行く、お豆腐のような奴だ(安い奴らだ)」と揶揄するひとも当然でてくるが、

「お豆腐で結構。それ自体高価でも上等でもないが、味つけによって高級な味にもなれば、庶民の味にもなる。お豆腐のようにどんな所でも喜んでいただける狂言を演じればよい。より美味しいお豆腐になることに努力すればよい」

と、悪口を逆手にとって家訓にした。

いやぁ、もう、大好きだよ!(笑)

ひとから知らん顔されたのでは、守れる伝統も守れないじゃないか!

さて、12/25 聖夜におくる料亭からのお裾分け 音楽と言葉「クリスマスキャロル」at 蔵カフェこうらく

夜席。駆け込みご予約が相次いでおります。できる限りお受けしてますが、まもなく満席。お早めに!

11月にお知らせしました、11/23圓通寺 #うたづがたり茶会 と合わせてご参加くださったみなさまへのプレゼントも準備できましたと連絡がございました。お楽しみに。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。