2009年05月19日

古地図で歩く…を読みながら

井上正夫著「古地図で歩く香川の歴史」を読みながら

あぁ、この間 アンリちゃんと話していたとき 紺屋町 鍛冶屋町がすべて同種の職人街ではなかったというはなし どっかで読んだよな…と 思ったのはここなんだと確認(笑)

ただ、そのとき、アンリちゃんはまだこの本を手に入れられてないといっていたので、ひとつの研究としてまとまりだしてるのかも。

この本は、端から端まで おもしろいところ満載なんだけど、歴史がどうちゃらより作家のコメントや解釈や ときどきはさむ「ちょいと斜め」な視点が楽しいので オススメです。

こんなこといったら 井上さんに殴られそうだけど 写真と図とキャプションみてるだけでも楽しいっすよ(笑)

(ナイヨウヨメヨ!(`ε´)←イノウエ)

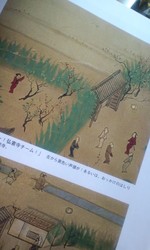

この中に「高松城下図屏風」名場面集(41頁〜)てのがございまして 屏風絵のなかの細かなところを抽出し、井上さんがキャプションいれておりますが

笑うで〜(笑)

船番所横で彼氏の仕事が終わるのをまってるお姉さんや、蹴鞠をしてるお坊さんたちに「ガンバ!」と声をかける女の子なんか、今も昔も変わりませんね(笑)

高松城下をウロウロしてる赤い着物のお姉さん 他人とは思えません(笑)

そんなこんなで ご飯食べながら本ヨンジャダメ!と、言われないよう 一人飯〜

*****************

(るいままmemo)

■「野原」と呼ばれる現高松が、実はのっぱらじゃなくて、生駒さまがはいる以前から、港町としてそこそこ栄えておって、

すでにまちの「顔役」もいて、生駒さまも、一からまちづくりってわけではなかったから、

顔役の紺屋さん、鍛冶屋さんに 「紺屋ちゃん、よろしく」「鍛冶屋さん よろしく」とお願いしたという説は、ほんまにその通りやと思うわ。

紺屋町の通りに、ほんまにずらりと紺屋さんがいたなら、「染め」の町にまっていたやんなぁ。

新しくまちにはいるときっていうのは、先から住んでいる人に気使うのは当然のことやしな。

■染めといえば、観音寺にいったとき財田川の一部を「染川」とよんで、そのあたりは旗染めが盛んで川で布をさらしていたとお話を伺い、

漁業のまちとして栄えたまちで、豪奢な旗が力の象徴として競ってつくられて、染め物屋が発達したというのは、

まちやひとや産業によって、次なる産業が栄えていく流れが明確で、頭のなかでうまい具合につながったけれど、

「高松の職人街」と書きながら、紺屋町と染めのイメージは繋がってなかったな。

歴史のなかから、自分なりの解釈をするとき、イメージが広がっていかないことっていうのは、

どこかに無理があるんだってことを、頭に置いておかねばな。

■丸亀ご城下について、先日うかがった福島アタリもふくめて、もう一回歩いてこよう。

今の商店街からすぐ外側に急にL字にまがっている道が、そこここにあるらしい。

それは昔の海上交通のあとで、まちをくるりと囲む堀によって、丸亀の人たちは便利に生活してたらしい。

今までは、山のうえに象徴的に建つ静かな丸亀城のイメージしかなかったけれど

お城からお殿様が、海上交通によって活発にひとが動いていたまちを見ていたかもしれないと思うと、すごくええやんねぇ。

広がるよなぁ

■まちっていうのは、その時々の世情によって変化していくもので、今の形になるまでには、いろんなひとがいろんなことを考えて、そのとき 一番ええんや!と思う形にしてきたんやろうけど

長く安泰が続いた時代の「まちの作りかた」というのは、利にかなっていることが多くて

焦って無理矢理動かしてしまったことが、あとあとまで痛手となってることってのは、あるねぇ。

かといって、変化せずに、ずっとクラシカルを守りすぎてえらいこっちゃになることも多いので、コロアイやわな。

そんなこんなで、読了~

Posted by るいまま at 14:10│Comments(2)

│■音楽と言葉

この記事へのコメント

うふふ。明日 サイン本 入手予定

ゆかごん。

ゆかごん。

Posted by ピンキーズ at 2009年05月19日 17:10

■ゆかごん

42頁から オススメやで~(笑)

井上さん おもろかったやろ!

42頁から オススメやで~(笑)

井上さん おもろかったやろ!

Posted by るいまま at 2009年05月19日 17:22

at 2009年05月19日 17:22

at 2009年05月19日 17:22

at 2009年05月19日 17:22※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。