2012年11月30日

菊池寛著「ある抗議書」の意味。

半空の本をプロデュースする吉本さんに紹介された、

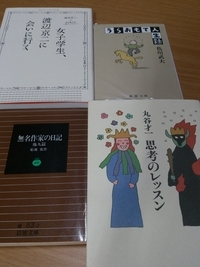

菊池寛の短編集「無名作家の日記」他9編から

「ある抗議書」を読む。

姉夫婦を強盗殺人でなくした男のひとり語り…

いや、抗議書として書かれる短い小説を読みつつ、

悪人は改心などせず悪人として罰を受けてくれという切実なる思いに頷く。

娘を惨たらしいやり方で殺された母親は、悲しみに倒れ亡くなってしまう。

父親も自分も、姉夫婦も、それまで平凡ながらも幸福な日常があったのに、

その悪人によって平凡な幸福は奪われてしまったのだ。

犯人は、前の投獄のとき、監獄での善行の結果のこりの刑期を免除され放免になった男だ。

ところが放免後、この男は9人の殺人を犯す。

監獄が、男を善行に導かなければ、善行を認めなければ、姉夫婦は殺されてはいなかったかもしれない

と、弟はいう。

母親は、死の間際、

「あんな極悪な人間は、ここで捕まらなくても死んだら地獄に落ちるのじゃ。地獄でひどい目に逢うのじゃ」

と、言い残し亡くなったが、彼女の思いなど無視するように、

犯人は、信仰をもち「死」さえ恐れず、また信仰をもったことで死後も安らかなる場所にいく。

そんなことが許されるのかと、彼はいい、

そこにみちびき、改心し善行のひととなった犯人をまとめた本のなかで、

彼を褒めそやした役人にも抗議する。

どこにもぶつけられない思いを、お門違いなところにぶつけた滑稽というひともいるかもしれないが、

一番かなしみをかかえた人々をかやの外におき

予定調和的な報道や、

犯罪者や被害者を執拗にあばいてドラマチックに話を進めようとする方法に、

この抗議書の意味を思う。

20年近く前に、香川菊池寛賞というのをいただいたのに、

あのころは菊池寛というひとがすきになれず、食わず嫌いなところがあったが、

「こころの王国」で思いがかわり、この短編集に納められた、

ごく平凡なひとたちの、ひとつふみこんだ心の動きを書く力に、敬服するばかり。

Posted by るいまま at 03:26│Comments(0)

│■音楽と言葉

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。