2020年02月14日

まあ、茶でも一口啜ろうではないか。

【岡倉天心「茶の本」】

たかす で老子の話になる。

老子の教える「無為自然」こそが、利休がといた茶の湯の心であるのに、

何だかんだと社会に権威が横行しはじめ、いろんなことがおかしくなったのかもしれないねと話しながら、岡倉天心「茶の本」に話題は移った。

1906年(明治39)、岡倉天心がアメリカから世界に向かい「日本の伝統文化がどういう意味を持つのか」を英語で発信した「The Book of Tea」は、

茶道の手引き書ではなく、茶道を通して日本の世界観、日本人の美意識や文化を解いた本だ。

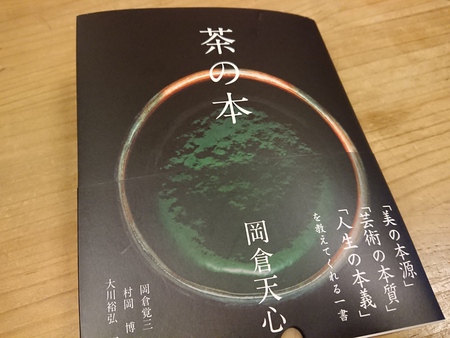

翻訳された本はたくさんでているが、これは、今年1月に発行された、写真家 大川裕弘(やすひろ)さんの写真とコラボされたもの。

…………

明治になり、日本は文明開化こそが素晴らしきこととして、西洋化、近代化に突き進む。

そんな中、岡倉天心は「これから近代文化をつくっていく上で、日本の伝統文化をしっかりと捉えなければいけない」と主張し、体制の流れに逆らう。

それは、日本初のバイリンガルとも言われ、世界に目を向けていた岡倉天心だからこそ見えていたことだ。

東京芸術大学の前身、東京美術学校をつくり学長をつとめていた天心は、故あって、アメリカに渡りボストン美術館の仕事をすることになる。

そして、1906年(明治39)、43歳のとき、アメリカから世界に向かい「日本の伝統文化がどういう意味を持つのか」を英語で書いた「The Book of Tea」(茶の本)を出版する。

これは、茶道の手引き書ではなく、茶道を通して日本の世界観、日本人の美意識や文化を解いた本で、

文化=キリスト教文化とされる時代に、非キリスト教文化のレベルの高さを世界に知らしめ、東洋と西洋の相互理解と世界の調和を願った「美の教典」とされている。

「茶の本」第一章には、日本人が、そこまで積み重ねてきた日本文化を棄て、ひたすらに西洋文明にあこがれている頃、西欧のひとたちが日本人のことをどう思っていたかが綿々と書かれている。

野蛮で、無神経で、尻尾を隠し持ち、赤ん坊を細切れにして食べているような民族。

こうした民族差別は、日本人だってしていることで、西洋人だけを責めるものではないが、相互理解が無いために起こる齟齬は、なかなか修正できない。

天心は嘆く「何時になったら西洋が東洋を了解するのであろう。否、了解しようと努めるのであろう」

しかし、第一章の最後、天心は日本人として、おとなとしての余裕を見せるのだ。

「まあ、茶でも一口啜ろうではないか。

明るい午後の陽は竹林に映え、泉水は嬉しげに音をたて、松籟は我が茶釜に聞こえている。

はかないことを夢に見て、美しいとりとめのないことを、あれやこれやと考えようではないか。」

ああ、なんてカッコいい言葉!

つづく

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。