2025年05月06日

5/10 沈琳二胡グループ西日本ツアーにも 茶令

【岡山茶令到着】

今日は、原ヲビヤ園のお抹茶を茶令さんに届けるのが目的。すでに茶令は、満席御礼状態。

女性の2人連れは台湾茶をのみながらおしゃべりを楽しむひとが多く、男性は茶の知識を深めたいと茶令さんに質問するひとが多い傾向。

この日も、わざわざ松山から来訪されて、松山にはこんなお店がないからと、茶道具と茶葉を一式買ってかえられておりました。

そうなのよ。高松にも、なんのがれ閉店後は、中国茶を飲めるところはあっても、こうして茶の話ができるお店がないのよ。

では、阿里山珠露茶と台湾カステラをいただく。

【沈琳二胡グループ西日本ツアー】

岡山 台湾茶館 茶令 で二胡のたのしさを伝える末吉さんの先生、二胡奏者 #沈琳 さんの西日本ツアーが、あの茂山千五郎さんが狂言ワークショップをしている #岡山蔭凉寺 でございます。

二胡、チェロ、ピアノ、パーカッションという、かなり興味深い座組。

高松の方は、岡山は新幹線の乗り換え駅と思っているひとも多ございましょうが、最近まち歩きをするびに新しい出会いがあり、刺激的なまちになっております。

是非、ご一緒に。

茶令さんも、お菓子のたまゆらさんと一緒に出店しますので、そちらも楽しみ。

■5月10日(土)岡山 @ 蔭凉寺

開場:15:00 | 開演:15:30

前売り:4500円 | 当日:5000円

ご予約:https://shenlin.jp/2025/03/22/nishinihontour/

2025年05月06日

東方よりボタンとボタンホール来る

【ときめきのボタンたち】

#岡山県立美術館 で開催中の 岡山県赤磐市のコレクター #加藤喜代美 さんの #ボタンコレクション展 へ。

ボタンホールの発見から生まれたボタンは12世紀ころからヨーロッパで発展し現代に繋がる。ガラスや自然素材や布から合成素材へ。合成素材もさまざまな特質で変化し、一口にボタンといっても、その風合いや見た目はまるで違う。

写真を写してもOKだったのだが、あまりに膨大ではてがないので図録を買いました(笑)

家に帰って、ゆっくり読みます♪

【東方よりボタンとボタンホール来る】

ボタンの起源は4000年前。偶然の化学反応により生まれたガラスと同じ頃だ。ガラスを美しいと感じ、すぐに装飾品とした古代文明人たちの美意識に感服する。

古代ギリシャや古代ローマでは、テルマエロマエのように、長く大きな布を巻き、それを金属でてきた安全ピン状の留め具でとめていて、それに装飾としてボタンがつけられていた。ブローチみたいなものだな。

やがて、大ローマ帝国にゲルマン民族が侵入。ローマ帝国の滅亡により中世ヨーロッパが幕を開ける。

その頃のゲルマン民族は、中央アジアの騎馬民族の影響で、すでに膝丈チュニックやスボンなど実用的な衣類を着用していたというので、衣類においてはアジアのほうがずっと実用的なものが発展していたのだ。

ボタンがボタンとしてヨーロッパで使われるようになるのも、アジアが大きな影響を与えた。

12〜13世紀、十字軍遠征のとき、東方の片側に輪を作り、反対側にコブを作って引っ掛けて止めるという、ボタン様の留め方がヨーロッパにもたされた。

これが、#ボタンとボタンホールの始まり。

身体にピッタリした衣服が流行すると、ボタンとボタンホールはなくてはならないアイテムとなった。

アジア人は、ボタンというより紐で縛る衣類を着ていたと思っていたけれど、活動的な大陸の人たちは、その生活様式にあった衣類を発展させていたんだな。

※写真は、ヴェネツィアグラスの影響を受け独自の技法で作られた江波冨士子さんのグラスと、赤磐市の工芸家 加藤喜代美 さんのコレクション、チェコのクリアガラスのボタン。

………

■岡山県立美術館

ときめきのボタンたち―加藤コレクションから

会 期

2025年4月11日(金)から5月18日(日)まで

一般:360円、65歳以上:170円*、大学生:260円*、高校生以下:無料*

2025年05月06日

岡山 勘九郎稲荷にあるcafemili

5月5日は、岡山県立美術館と茶令に頼まれたものをお持ちする、岡山さんぽ。

ランチを食べようと kitchenekuboへ。またも満席&行列ゆえ、さんぽを続けて、お稲荷さんの中にcafe見つける。なかなか勇気いる建物(笑)

でも、腹ペコは、はいります。

【cafe mili】

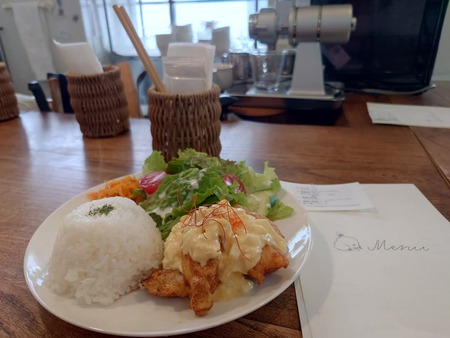

さんぽ途中たまたま見つけた、#cafemili でランチ。

#勘九郎稲荷 の鳥居を抜けた左側の古いビル「#上之町會館」の2階。cafe工房tenjinの月曜日担当。

ここは、将来飲食店を出店しようとしているひとたちのためのチャレンジcafeらしく、日替わりでお店が変わるそう。

ケーキが絶品で、季節のフルーツのチーズケーキかミルフィーユかで悩み、今日は苺のミルフィーユ。

上之町會館の階段をのぼるまでは、やや勇気がいりますが、中は明るくかわいい空間。

でも、冬の夕方は怖いかもなぁ(笑)

今度はチーズケーキ食べよう。

ごちそうさまでした!

■cafemiliのInstagram

https://www.instagram.com/cafemili_10.10?igsh=MTExanNkZHhzanN5YQ==

カフェにはいるまで

2025年05月05日

ひとつひとつ 江波冨士子硝子展

【ひとつひとつ】

硝子作家 #江波冨士子 さんに会ってきた。

江波さんの作品は、小さな硝子のパーツを組み、それを吹きガラスで形作る。

ヴェネツィアに似た技法はあるけれど、ヴェネツィアングラスのパーツは型押だが、#江波さんのパーツはひとつひとつ手作り 。

だから、基本はヴェネツィアで学んだが、江波さんは独自の道を歩んだ。

ヴェネツィアの職人たちは屈強な男性が多く、量産することが一番とされる。それは、ヴェネツィアという街の事情にもかさなる。ヴェネツィアは決して裕福な街ではなく、国益として作り続けなくてはならず、いかに効率よく作るかを強いられる。

それは、やっぱり自分が思うものとは違うなと思ったのだそう。

■江波さんの作品は緻密で、組み込まれたパーツひとつひとつに物語があり思い出がある。

30年前に初めてつくった硝子のパーツ西瓜から、2025年の愛犬までを額装したタペストリーの前でお話を伺った。

小さなものは、5ミリにも満たないが、ちゃんとひとつひとつ絵がわかる。

「最初にスイカを作ったとき師匠からスイカの種は丸ではなく長いでしょ。どんなに小さくてもリアリティはなくてはいけないと教えられたんです」

気の遠くなるような仕事に驚いたが、江波さんは、そのことを楽しそうに話す。

「これは鯉のぼり。これが滝。やがて龍になるというお話です」。

「彼岸花を見ていると黒アゲハが飛んできて舞ったんです。まるでオペラ劇場のようでした」と、ふたつの小さなパーツが並んでいる意味。

「シロツメ草は、昔、硝子を輸出するときの緩衝材として使われていたそうなんです。それでいろんな国で種をおとし広がっていったそうです」と、シロツメ草のパーツをみながら教えてくれた。

この細かなパーツを組んで板状にしたあと硝子をふく。

どんなにうまく組めたと思っても吹きガラスのところで割れてしまうこともあり、それまで何年もかけて作ってきたパーツも全てダメになる。

「捨てることは忍びなく、戒めもこめ、壊れたものも全てジップロックにいれてとっているんです(笑)」

■どんなに言葉を尽くしても、江波さん作品の魅力を伝えるのは難しいとわかりながら、まだ書くのだが、

https://www.instagram.com/p/DJJoV5STSkU/?igsh=bGsxNGlpbzVldWdq

この江波さんのInstagramにある、たかすの杜を背にした、お花畑のような大皿は5層になっている。

型押ではないから、咲いた花、花びら、蕾、葉etc がいくつも重なり、自然のなかにいるようで何時間みても飽きない。

六角形をつなぐ蜂の巣のような器には、ちゃんと蜜蜂が隠れている。

同じシリーズでも、日に翳すと、全て違う光を受け取り万華鏡のようだ。

■4000年前の偶然の化学反応から硝子はうまれた。その頃は色硝子で、ツタンカーメンのマスクの脇は、この硝子だちだ。

透明硝子と白硝子が同時期に生まれたことにより、ヴェネツィアの #レース硝子 は生まれた。

レース硝子の発想は、元々ヴェネツィアムラーノ島は、レース産業が盛んでレース職人たちがくらす島だったから。モチーフに海藻のような形があるのは、島には漁師さんのいるから。

全ては、暮らしのなかで繋がっている。

■ヴェネツィアでは、デザイナーよりも職人(アルティジャーノ)がずっと上位にある。

小柄な江波さんは、デザイナーとしてヴェネツィアにきたと思われていたが、プロフィールにあった硝子を吹く写真に、きみは職人だったのか!とまわりの見る目がかわったそう。

ものづくりの街は、職人を守る街だ。それは、技術大国だった昔の日本に似ている。

ふわふわと目に見えぬものではなく、地に足ついたものが大事にされる世界に戻りますようにと思いながら 蓮のうてなをあとにした。

※ 写真は、連れ帰った 江波冨士子さんの作品 アーガイル。

子どもの日にちなんで、柏餅と一緒に写してみた(笑)

………

初日の4時に訪ねたのだけど、江波さんの作品を求めて県外からもお客さまが押し寄せ、すでに、たくさんの作品が連れ帰えられておりました。ご興味ある方は、お早めに!

【江波冨士子硝子展】

2025年

5月4日(日) - 10日(土)

AM10:00~PM6:00

春から夏へ

太陽を浴びて生き生き輝く

緑や風を想いながら制作致しました

江波 冨士子

期間中無休

今新町 たかすの杜 蓮のうてな

■前日に開催された 江波冨士子さんを囲む お茶会の様子。

https://www.instagram.com/p/DJNg3ekztXq/?igsh=MXE2YnE0ZXRoeTFleQ==

硝子作家 #江波冨士子 さんに会ってきた。

江波さんの作品は、小さな硝子のパーツを組み、それを吹きガラスで形作る。

ヴェネツィアに似た技法はあるけれど、ヴェネツィアングラスのパーツは型押だが、#江波さんのパーツはひとつひとつ手作り 。

だから、基本はヴェネツィアで学んだが、江波さんは独自の道を歩んだ。

ヴェネツィアの職人たちは屈強な男性が多く、量産することが一番とされる。それは、ヴェネツィアという街の事情にもかさなる。ヴェネツィアは決して裕福な街ではなく、国益として作り続けなくてはならず、いかに効率よく作るかを強いられる。

それは、やっぱり自分が思うものとは違うなと思ったのだそう。

■江波さんの作品は緻密で、組み込まれたパーツひとつひとつに物語があり思い出がある。

30年前に初めてつくった硝子のパーツ西瓜から、2025年の愛犬までを額装したタペストリーの前でお話を伺った。

小さなものは、5ミリにも満たないが、ちゃんとひとつひとつ絵がわかる。

「最初にスイカを作ったとき師匠からスイカの種は丸ではなく長いでしょ。どんなに小さくてもリアリティはなくてはいけないと教えられたんです」

気の遠くなるような仕事に驚いたが、江波さんは、そのことを楽しそうに話す。

「これは鯉のぼり。これが滝。やがて龍になるというお話です」。

「彼岸花を見ていると黒アゲハが飛んできて舞ったんです。まるでオペラ劇場のようでした」と、ふたつの小さなパーツが並んでいる意味。

「シロツメ草は、昔、硝子を輸出するときの緩衝材として使われていたそうなんです。それでいろんな国で種をおとし広がっていったそうです」と、シロツメ草のパーツをみながら教えてくれた。

この細かなパーツを組んで板状にしたあと硝子をふく。

どんなにうまく組めたと思っても吹きガラスのところで割れてしまうこともあり、それまで何年もかけて作ってきたパーツも全てダメになる。

「捨てることは忍びなく、戒めもこめ、壊れたものも全てジップロックにいれてとっているんです(笑)」

■どんなに言葉を尽くしても、江波さん作品の魅力を伝えるのは難しいとわかりながら、まだ書くのだが、

https://www.instagram.com/p/DJJoV5STSkU/?igsh=bGsxNGlpbzVldWdq

この江波さんのInstagramにある、たかすの杜を背にした、お花畑のような大皿は5層になっている。

型押ではないから、咲いた花、花びら、蕾、葉etc がいくつも重なり、自然のなかにいるようで何時間みても飽きない。

六角形をつなぐ蜂の巣のような器には、ちゃんと蜜蜂が隠れている。

同じシリーズでも、日に翳すと、全て違う光を受け取り万華鏡のようだ。

■4000年前の偶然の化学反応から硝子はうまれた。その頃は色硝子で、ツタンカーメンのマスクの脇は、この硝子だちだ。

透明硝子と白硝子が同時期に生まれたことにより、ヴェネツィアの #レース硝子 は生まれた。

レース硝子の発想は、元々ヴェネツィアムラーノ島は、レース産業が盛んでレース職人たちがくらす島だったから。モチーフに海藻のような形があるのは、島には漁師さんのいるから。

全ては、暮らしのなかで繋がっている。

■ヴェネツィアでは、デザイナーよりも職人(アルティジャーノ)がずっと上位にある。

小柄な江波さんは、デザイナーとしてヴェネツィアにきたと思われていたが、プロフィールにあった硝子を吹く写真に、きみは職人だったのか!とまわりの見る目がかわったそう。

ものづくりの街は、職人を守る街だ。それは、技術大国だった昔の日本に似ている。

ふわふわと目に見えぬものではなく、地に足ついたものが大事にされる世界に戻りますようにと思いながら 蓮のうてなをあとにした。

※ 写真は、連れ帰った 江波冨士子さんの作品 アーガイル。

子どもの日にちなんで、柏餅と一緒に写してみた(笑)

………

初日の4時に訪ねたのだけど、江波さんの作品を求めて県外からもお客さまが押し寄せ、すでに、たくさんの作品が連れ帰えられておりました。ご興味ある方は、お早めに!

【江波冨士子硝子展】

2025年

5月4日(日) - 10日(土)

AM10:00~PM6:00

春から夏へ

太陽を浴びて生き生き輝く

緑や風を想いながら制作致しました

江波 冨士子

期間中無休

今新町 たかすの杜 蓮のうてな

■前日に開催された 江波冨士子さんを囲む お茶会の様子。

https://www.instagram.com/p/DJNg3ekztXq/?igsh=MXE2YnE0ZXRoeTFleQ==

2025年05月04日

本日5/4から 江波冨士子硝子展@今新町 蓮のうてな

【江波冨士子硝子展】

5/4 goodmorning

今日から、今新町 #たかす蓮のうてな で、#江波冨士子硝子展。

江波さんの作品は、ムリーニと呼ばれる技法で作られる。小さな宝石のようなパーツを作り、それを硝子で繋ぐ、気の遠くなるような世界。

美しいものは遠くから眺めるに限ると思っておりましたが、たかすの蓮井さんから、江波さんのお人柄がでるような作品でしょ?と、先に、手に取らせていただき魔法をかけられたので、今日は江波さんに会いに行きます♪

2025年

5月4日(日) - 10日(土)

AM10:00~PM6:00

春から夏へ

太陽を浴びて生き生き輝く

緑や風を想いながら制作致しました

江波 冨士子

〈 作家在廊 〉

5月4日(日)

期間中無休

〈 通販対応 〉

5月8日(木)正午より

たかすの杜Online Shopにて

……………

https://filament-jp.net/hito/interview/fujiko_enami_episode1.html

私が使っている“ムリーニ”という技法は、イタリア・ベネチアの古典技法の呼び名で、もともとは“ムッラ murra”という言葉から来ています。それは何かというと鉱物、石の名前で、おそらく蛍石ではないかということです。日差しによって色が違って見える石を使って、古代ローマ人は酒の杯をつくっていたそうです。私が読んだ文献によると、石を継ぎ合わせて、ということが書いてあったので、おそらくムッラの欠片を継ぎ合わせて、酒杯をつくったということなのだと思います。

そのムッラの欠片を、どう継いでいたのか、その継ぐ方法は私はわからないんですけれど、19世紀になってから、ルネッサンスの流れを受け、その酒杯をガラスで再現しようと、ベネチアのガラス職人が復興した技法でもあるんですね。誰がムリーニと呼び始めたかはわからず、おそらくムッラの酒杯を見たガラス職人が、初めはモザイクガラスで型を使ってつくるうちに、じゃあ吹いてみようかということになって、吹きガラスに転向したのが始まりではないでしょうか。

2025年05月03日

盆点前ガールズの着付けレッスン

【出来ました】

#盆点前ガールズの着付けレッスン。茶の稽古はなしで、がっつり2時間着付けに集中。

きゅうきゅう縛ってしまう癖かあるふみえちゃんはふんわりと、ゆるみがちな阪根さんは要所をきゅっとが、今日の課題。着ては脱いで着ては脱いでを繰り返し。

以前は、扱いやすいように短く作ってくれていた手作り帯で稽古しましたが、今日は普通の長さの名古屋帯で前結びお太鼓。

太鼓結びの構造を理解して、こちらも繰り返し。2人とも最後までひとりでたどりつきました。

帯揚げや帯締めのしまつは、またおいおいに。

完璧じゃなくてもいいから、何度も着てみることが大事。着ているうちに分かること多し。

着られると嬉しいでしょ?

感覚を忘れないうちに、もう一度いたしましょう。

【アフターティ】

5/25 カーネーションパーティーの打ち合わせも兼ねて、アフターティ。

この間私が作ったエプロンがしてみたいってことで試着。よくお似合い。

身長が高いふたりにも、小さいチームの涼子ちゃんやいずみちゃんにも合うようにウエスト調整できるので、カーネーションパーティーでお茶をサーブする4人で回しながらお使いくだされ。そのあと、女将ごはん亭のエプロンにいたします。

城ガールは、どう考えてもこの形じゃないな。城ガールには、男前なカフェエプロン作ります。きゅっとしめると似合うわ。きっと。

2025年05月03日

最初から陶器にすればよかったのにね。

【万博も大変ね】

大阪万博 #英国館のアフタヌーンティ に紙コップを使っていたと、えらい騒動になっておりますね。

お客さまとスタッフの数がどんなバランスだったのか知りませぬが、5000円のアフタヌーンティで、それが妥当かどうかは、ひとそれぞれ。

いまは陶磁器に変更したそうなので、紙コップなんかゴミが増えるばかりなんだから、最初からそうすればよかったのにと思わぬでもありませんが、

大人数を何回転もする万博に、時間を忘れて時を過ごすアフタヌーンティそのものが、あまり似合わないかも。

盆点前ガールズが来る前に、5/25のカーネーションパーティーのシュミレーション中。

主役はカーネーションなので、テーブルにみなさんの作ったカーネーションポットが並びます。

うちの命題は、小さな昭和の家のぎゅうぎゅう感を楽しかったに変えること。

いつもながら、中近東から流れてきた魔法のランプには助けられます。

黄色い交趾焼の急須は、素心庵から久米仙人の茶会前に突然でてきた子。煎茶器なんだろうね。

5/3 goodmorning

今日も今日とて婆さんごはん。

ビタミンDはエストロゲンをたくさん作るので、お腹の体脂肪を減らす…ってのは、よく知られたお話。

日光によくあたり、ビタミンDの宝庫である きのこや鮭をたくさんたべときゃいいのかって話だが、そうはいかないのが人間のからだ(笑)

いや、人間の欲望。

今日は女木島のきくらげと、シメジとモヤシと鶏むね肉。

婆さんごはんは、内臓脂肪の心配はないが、欲望が皮下脂肪を呼ぶ春。

今日は、着付けレッスン。#ひとりで最後まで形よく着られる子 を増やす!が、今年度の茶室る庵の目標。

2025年05月03日

5/2は 高松まちかど漫遊帖 総会

【まちかど漫遊帖 総会】

こんなゴールデンウィークの中日に総会ってのも酷は話よとはおもうけど、一応、年に一度の区切りですから。

監査も終わり、予算もきまり、令和7年度のはじまり。

郵便事情の悪化により、秋編のコース募集は6月1日から始まり、発送を早めます。

JRのご事情により掲示が有料化され、リーフレットにJRの広告を入れないと高松駅には漫遊帖を置けないってことになったとの説明があり、じゃ、置かなくていいです(笑)

漫遊帖が始まった20年前からずっと、高松空港や高松駅にはご協力いただいておりましたが、時代が変わったっていうこと。

努力でなんとかなることなら頑張るけど、広告を入れるスペースは1ミリもないし、抗ったところで変わりそうもないことは、あっさり退散。

駅から観光情報が消え、企業広告が増えるというのも、不景気な社会の流れ?

総会のあとは、懐かしいお話などなど。

楠先生が、漫遊帖が始まったときは年上の方がたくさんいたのに、とうとう一番年上になっちゃったと言われ、20年という時間を思う。

………………

【いつ行けるか 井原!】

漫遊帖の総会の前に、片原町 #原ヲビヤ へ、岡山の 台湾茶館 #茶令 さん と 着付けとテーブル茶道の #かえ先生 に頼まれている お抹茶を買いに。

連休中のどこかで、#上田宗箇 の「さても」を見に岡山県井原市 に行きたいと思っているのだけど、なかなか時間が作れないので、まずは買っておいて隙間時間にマリンに乗る予定。

原ヲビヤのお抹茶で作る台湾カステラ、楽しみ〜。

■台湾茶館 茶令Instagram

https://www.instagram.com/chaling0203?igsh=MTZ0a24wMWNqcXgzYg==

■かえ先生Instagram

https://www.instagram.com/kae199907?igsh=MTRrd2xhdThyZXY5eA==

【時宅】

総会のあと、またまた 亀井町 #時宅 で東谷の直ちゃんからいろいろ話をきく。

私たち七赤金星sが、毎日がパーティーのように賑やかにやっているほうが、地球は明るくなるんだと大きなことを言いながら、ご飯をたべているところに、エビちゃんご夫婦が締めのおにぎりとパフェを食べにきた。

直ちゃんもエビちゃんも、普通に喋って笑っているので、てっきりお知り合いと思ってたら、なんとお初であわててご紹介。

でも、狭い高松の呑んべぃたち、絶対どこぞのお店で一緒になってるって(笑)

こんなゴールデンウィークの中日に総会ってのも酷は話よとはおもうけど、一応、年に一度の区切りですから。

監査も終わり、予算もきまり、令和7年度のはじまり。

郵便事情の悪化により、秋編のコース募集は6月1日から始まり、発送を早めます。

JRのご事情により掲示が有料化され、リーフレットにJRの広告を入れないと高松駅には漫遊帖を置けないってことになったとの説明があり、じゃ、置かなくていいです(笑)

漫遊帖が始まった20年前からずっと、高松空港や高松駅にはご協力いただいておりましたが、時代が変わったっていうこと。

努力でなんとかなることなら頑張るけど、広告を入れるスペースは1ミリもないし、抗ったところで変わりそうもないことは、あっさり退散。

駅から観光情報が消え、企業広告が増えるというのも、不景気な社会の流れ?

総会のあとは、懐かしいお話などなど。

楠先生が、漫遊帖が始まったときは年上の方がたくさんいたのに、とうとう一番年上になっちゃったと言われ、20年という時間を思う。

………………

【いつ行けるか 井原!】

漫遊帖の総会の前に、片原町 #原ヲビヤ へ、岡山の 台湾茶館 #茶令 さん と 着付けとテーブル茶道の #かえ先生 に頼まれている お抹茶を買いに。

連休中のどこかで、#上田宗箇 の「さても」を見に岡山県井原市 に行きたいと思っているのだけど、なかなか時間が作れないので、まずは買っておいて隙間時間にマリンに乗る予定。

原ヲビヤのお抹茶で作る台湾カステラ、楽しみ〜。

■台湾茶館 茶令Instagram

https://www.instagram.com/chaling0203?igsh=MTZ0a24wMWNqcXgzYg==

■かえ先生Instagram

https://www.instagram.com/kae199907?igsh=MTRrd2xhdThyZXY5eA==

【時宅】

総会のあと、またまた 亀井町 #時宅 で東谷の直ちゃんからいろいろ話をきく。

私たち七赤金星sが、毎日がパーティーのように賑やかにやっているほうが、地球は明るくなるんだと大きなことを言いながら、ご飯をたべているところに、エビちゃんご夫婦が締めのおにぎりとパフェを食べにきた。

直ちゃんもエビちゃんも、普通に喋って笑っているので、てっきりお知り合いと思ってたら、なんとお初であわててご紹介。

でも、狭い高松の呑んべぃたち、絶対どこぞのお店で一緒になってるって(笑)

2025年05月03日

茶好きの有機茶HappyMonday

【茶好きの有機茶】

クリッパーオーガニックハーブティー #HappyMonday。

女将が美味しかったよと、お菓子に1パック添えてくれたハーブティー。ジンジャーとブラックペッパーの効いた、大好きなお味だったのでお取り寄せ。

このハーブティーは、先にポットに湯をいれてからパックを浮かべ、時間がたったら飲む前にくるくるかき混ぜるのがいいらしいと女将。

確かに、均一になり美味しいわ。

先日、別社の有機ジャスミンティーを買ったら渋くてたまらなかったので、それもこの方法で淹れてみたけと、やっぱり渋いので、あれは茶葉がいかんのだな。

全て有機素材。有機って言葉を信じすぎと言われるけど、有機で美味しいのが一番いいやん。

このシリーズの別の紅茶も買ってみよう。

2025年05月02日

TENtoSENゲストハウス

【TENtoSENゲストハウス】

TENtoSENのマダムさっちゃんの突然の事業継承発表に、えーっ!と驚き、これは早く さっちゃんに会って話を聞かねば!と、火曜日に併設のおやさい食堂shimaに行ったのだけど定休日。

夕べ、仕事あがりに「今日こそは?」とshimaの開店時間まで 高速さんぽをしてるところで洋子ちゃんをナンパ。ふたりでTENtoSENへ。

私の顔を見るなり「るいままのところにふたりを連れて行こうと思ってたんですよ」と、笑いながらさっちゃんが言い、今回は辛抱しきれなかった私の負け(笑)

事業継承はほんとうの話で、受け継ぐのは横浜出身の20代の男子ふたり!

今までにも、ゲストハウスをしたいという子は数多いたけれど、話をきくとあまりに夢見がちでとても任せられない、

「でも、ゆうごくんには、会って1分でゲストハウスしない?っていったんです(笑)」

言われた ゆうごくんも、いつかはゲストハウスをやりたいと思っていたけど、まさかの高速勧誘に一瞬は考えたものの、

「やります!」

すでに若者ふたりはTENtoSENで修行をはじめており、5月末には完全にふたりに任せるそう。

食堂はどうするの?ときくと、

「最初は食堂だけやろうかなと思ったりもしたんだけど、ふたりのやりたいことを聞いて、私がここにいないほうが良いと思ったので全部任せます」

若者たちは、屋上でバーベキューを、リビンクはバーにして高松と高松に来るひとを結ぶ場も作っていきたいと語り、いまも、様々な高松を知るために街にでて交流を広げていて、それは夜を徹することも。

さっちゃんが、ゲストハウスの本来の役目に戻るということなんですよと言い、

「宿屋をしながら交流の場も作るとなると、私はもう体力の限界。若いふたりだから出来ることがあるんです」

さっちゃんが、高松に移住してきて、亀井町の古いビルをDIYで改修する姿をblogに書いているころからのご縁。

この子に会いにいかなくちゃ!とTENtoSENを訪ねてから、もう10年以上の時間が経った。

ベタベタしない関係がとても心地よく、私の子どもっぽい挑戦も笑いながら受けてくれる関西女。

さっちゃんの発想や能力を思うと、ここを終の棲家にはせんだろう。移住してくるひとは、次に移る力も持つひとだしな…と、私の中では覚悟はできていたつもりだったが、あまりに素早い展開に「わっ、わっ」と慌てて訪ねたのだが、

さっちゃん自身は、いつもどおりの自然体。

任せたあとはしばらく旅に出るつもりだそうで、今後、マダム聡美が何を選ぶかを楽しみに、私は待つのみ。

さっちゃん、ゆうごくん、りくくん

ちゃっかり まちかど漫遊帖を持っていただく(笑)

おやさい食堂shimaも閉店します。行きたいと言っていたみなさんは、お早めに。