2016年01月03日

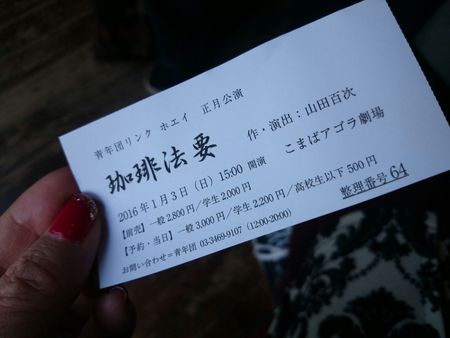

青年団リンク ホエイ「珈琲法要」観劇

2016年の観劇初めは、劇団青年団リンク ホエイの「珈琲法要」。

何の前知識なしに「珈琲」という単語と1/3東京こまばアゴラという都合だけで決めたのだが、山田百次の津軽弁にやられた。

小さな劇場は本日満席で、一番前の砂かぶりで観ることになったが、まさに3人の役者の呼吸までわかりそうな席は、こうした演劇の醍醐味。

「珈琲法要」とあるが、「珈琲」はあくまでも小道具。物語の底に流れるは、劣悪な環境下で国をロシアから守るために、蝦夷に派遣された津軽の人たちの暮らし。だがしかし、彼らもまた、アイヌの暮らしを侵略する人たちになってしまっているのだ。

津軽の下級武士 斉藤文吉と郷夫 忠助、アイヌの女弁慶の3人で舞台は進む。

文吉は、蝦夷の地での任務の記録を細かにつけ、100人の藩士のうち78人までが死亡したことを上司に告げる。が、それは他言無用として歴史から消される。

海をも蓋をする極寒の地で、津軽の武士は城と風景を夢見、田舎からでてきた忠助はのどかな村の風景を夢見る。しかし、藩からの便りはなく、仲間はバタバタと身体中が浮腫む奇病や移動中の凍死で亡くなっていく。

忠助も脚気のような症状ののち奇病にかかり、もはやこれまでと思われたとき、藩ではなく お国からの薬として、豆をすり鉢ですり、鉄瓶で煮出す「カフェ」なるものが贈られる。

果たして、その薬が効くか効かぬかわからないが、忠助の苦しみ様はただならぬもので、介護していたアイヌの女弁慶は、彼の首に手をかけてしまう。

それは、自分たちを侵略した日本人へのアイヌの憎しみか、共に暮らし世話をしてきた忠助を苦しみから救う慈愛か。そこは、観るひとにより、大きく変わるような気がする。

こうして書けば、なんと重々しい話と思うかもしれないが、山田百次、河村達也、菊地佳南の、軽快な動きと、津軽弁という言葉のちからにより、80分、笑いも誘いつつ一気に見せる。

音楽はなく、響く音はアイヌの楽器 ムックリのみ。それは演奏しようとして鳴るものではなく、川や小鳥が そこに乗り移り音をだすと弁慶はいう。

自然との共存、侵略なき世界、人間のはかなさおろかさ、多くの言葉のヒントを秘めた芝居は、浮かれ調子のこの時期にこそ観るべきものであったと思う。

良い芝居だった。

このあと1/6まで 詳しい日程はこちら

http://whey-theater.tumblr.com/coffee_hoyo

Posted by るいまま at 21:39│Comments(0)

│■映画・演劇

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。