2025年01月29日

有斐斎弘道館 初釜1/26 記録

【有斐斎弘道館 初釜1/26 記録】

1年間かよった京都 有斐斎弘道館の月釜の締めくくりは「#初釜」。

■今月は、お茶室の使い方がいつもと違い、広間が待合。床には、世界にニ頭だけいる筆で絵を描く像の絵。椿かな、いや南国の花かな(笑) と結び柳。

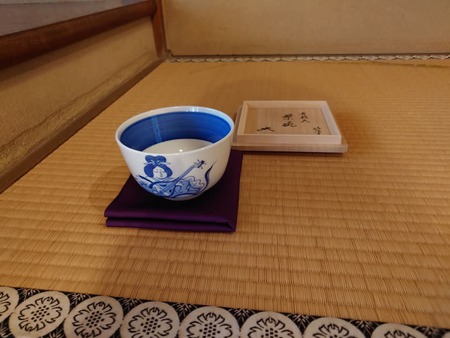

巳年にちなんで、#弁天様 のお茶碗も飾られておりました。

■次に通ったお部屋の床には、道長の経筒に蝋梅がいけられ、掛け物は伏見稲荷の赤い鳥居。

太田さんが、なぜこの掛け物でしょうか?と問い、間もなく訪れる #初午 のお話。今年は2月6日が初午。

伏見稲荷は、全国の稲荷社の本社。

脇に掛けられているのは「#しるしの杉」

平安時代中期以降、紀州の熊野詣の往き帰りには、必ず稲荷社に参詣するのが習わしとなり、その際には、稲荷社の杉の小枝「しるしの杉」をいただき守りとする風習がはじまったよう。

最近は、どこでもいただける花びら餅ですが、「#花びら餅」は本来裏千家の初釜に出されるお菓子。

同じ千家でも、表千家は緑餡の「#常盤饅頭」、武者小路千家はきんとんを染め分けた「#都の春」。

#花びら餅の由来 は

「平安時代の宮中、長寿を願い、お正月に固い食物を食べていた歯固めの儀式が由来。当時は、大根、瓜、猪肉や鮎の塩漬けなどが食べられていた」

江戸時代になり、宮中にお菓子を納めていた #川端道喜 が、薄く延ばした白い餅(葩餅)の上に赤い菱餅を敷き、その上に押鮎(塩鮎)を乗せて作ったものが、やがて、葩餅に菱餅、押鮎に見立てたごぼう、味噌を挟んだものとなり(宮中雑煮)、花弁のような形に「花びら餅」と呼ばれるように。

その頃は、お公家さんだけがいただける特別なお菓子でしたが、

明治時代(慶應4年)、 #裏千家家元十一世玄々斎 が初釜のときに使うことを宮中から許可され、新年の菓子として使われるようになりました。

宮中雑煮の言葉どおり、お味噌がとろんとろん。懐紙に挟み、そのままかぶりつきます。お行儀がわるそうだけど、味噌がたれないように笑いながらいただく様が華やいで、場が明るく♪

お餅の置き方は、輪が上か下かで迷いますが、「牛蒡を挟んだ輪が下は坐忘斎 置き方です」と太田さん。ありがとうございました。

庭を通って茶席に入る前に、ひとりひとりに濡れ茶巾が配られ、至れり尽くせりの裏千家らしい心遣い。

■茶席に通りますと、ご亭主から今日は各服点で三客さまからは奥からお運びしますの説明。

ご亭主は香菜さんの先生、香菜さんが梅の絵の赤楽で濃茶を運んでくださいました。

正客、次客のお茶碗は、#萬古焼嶋台。

#嶋台 とは、お正月の初釜、濃茶に使うめでたい茶碗のこと。元来は金杯銀杯のように塗物の杯を二つ重ねたもので、大小二つのお茶碗の内側に金銀の箔を張ったもの。

そして、12年に一回でてきますとご亭主が場を盛り上げてくださったのが、「#茶杓にょろにょろ」(笑)

3つの節が自然ににょろにょろを作ったそう。

笑ったり感心したりしているうちに、あっという間に茶会は終わり、またまた謎のメモが残ってしまった(笑)

メモは7つ。

2.6 初午

しるしの杉 熊野の杉

坐忘斎 置き方

花びら餅 慶應4年

菱餅 はなびら

萬古焼嶋

大谷そんゆう は 絵が上手い(なにだったんだろう 笑)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。