2024年01月28日

京都さんぽ(東福寺 法堂 三門)

【東福寺 法堂 三門】

京都THEATERe9から東福寺は目と鼻の先(ま、私のいうことだから)

2009年は、重森美玲の方丈の庭が見学の目的でしたが、今回は、法堂と、現存する日本最古の三門。

■法堂

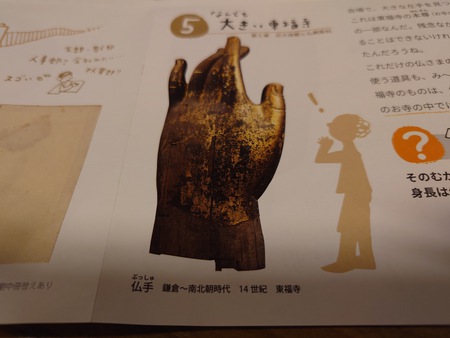

#東福寺展 のときに飾られた、#巨大仏手 は、1319年の火災で消失した15メートルもあった釈迦像を、足利義持・豊臣秀吉・徳川家康らに保護修理され、明治まで現存した釈迦像の左手。この手だけでも2メートルある。

釈迦像は明治14年に再び消失し、いまは左手だけが残る。

参考

「東福寺の本堂は、1881年(明治14年)に仏殿と法堂が焼失した後、1934年(昭和9年)に仏殿兼法堂として再建された重層入母屋造の建物。高さ25.5メートル、間口41.4メートルという大堂で、昭和の木造建築中最大。

創建当初の仏殿には、15メートルの釈迦仏像が安置され、脇侍の観音・弥勒両菩薩像は7.5メートルもあって、新大仏寺として喧伝されていたという。1319年(元応元年)の火災によって当初の釈迦仏像は焼失するが、その後再興され、足利義持・豊臣秀吉・徳川家康らに保護修理も加えられ、兵火をうけることもなく明治を迎えた。しかし、残念なことに1881年(明治14年)に再び焼失してしまった。

東福寺には、焼失した像の左手部分が保管されている(長さ2メートル)」

■法堂 天井画

「蒼龍図(そうりゅうず)」。堂本印象(どうもといんしょう、1891~1975)がわずか17日間で仕上げたといわれている。

参考

「水をつかさどる龍神は火災を避けるという意味で、特に禅寺の法堂の天井に描かれることが多い。創建されたころの天井画は、南北朝から室町時代にかけて活躍した画僧の明兆(みんちょう)、そして時代は下り、再建の際には安土桃山時代に活躍した絵師、狩野永徳(かのうえいとく)らが関わったという。」

■日蓮柱

東福寺 法堂を見学しているとき、毎日東福寺にきているというおじいちゃんに声をかけられ、天井画や仏像の説明のあと、

「#日蓮柱もみときや」と言われる。

日蓮さんは一度は禅宗と袂を分かったが、東福寺造営のときに柱を寄進したいと申し出、東福寺さんもそれを受け入れたとのこと。

「喧嘩したからといっても、相手が歩み寄ってきたときは、こちらも心を開かないかんのやで。それがあの柱の意味や」

とおじいちゃんは言う。

おじいちゃんの自説かもしれないが、確かにそうだなと思う。

一生会わずとも問題ないひともいるが、これからも関わりがあるひとに「うー、腹立つ!」てなことがあっても、喧嘩したままでいいことはない。

参考

「法堂(仏殿)の前には「日蓮柱之碑」と記された石碑が建っています。これは、日蓮上人が他宗から迫害を受けた時に、東福寺を開山した鎌倉時代の高僧、円爾(えんに)から庇護されたことに対して、日蓮上人はその恩に報いるとして、1245(寛元3)年の東福寺造営時に、法堂の巽(南東)の柱を寄進しました。この柱のことを“日蓮柱(にちれんばしら)”と呼び、今に伝えられています。

法堂は1881(明治14)年に焼けてしまいましたが、その後、1934〔昭和9)年に再建され、その際にも、日蓮宗の宗徒によって、巽の柱が寄進されています。一度、受けた恩は世代を超えても決して忘れないということですね。

■釈迦如来立像

おじいちゃんによると、偉い人だからありがたく見とけとのこと。仏手の仏像に比べちゃうのかもしれないね。たぶんみたことないとおもうけど(笑)

参考

「東福寺本堂には、本尊の釈迦如来立像、脇侍の摩訶迦葉尊者・阿南尊者立像、四天王像が安置されている。

本尊の釈迦三尊像は、1881年(明治14年)に仏殿が焼失した際、万寿寺から移された像で、もとは三聖寺に安置されていたものだという(鎌倉時代の作)」

■三門

現存する日本最古の三門らしいよとるいちゃ社長と見上げる。

室町時代前期といえば600年以上の歴史を持つ。当時の日本人の技術すごいね!

参考

「現在の三門は、創建から150年以上経った室町時代前期、応永2年(1405)に、室町幕府第4代将軍足利義持によって再建。

日本で最古、禅宗で最大級の三門になり、昭和27年に三門として初めて国宝に指定。

東福寺の門は柱と柱の間が五つで門扉が三つあり、「三門」と表す。「空門(くうもん)」「無相門(むそうもん)」「無作門(むさもん)」を意味し、悟りに通ずるために、通らなければならないとされる三つの解脱(げだつ)の境地。空門は、固定観念にとらわれないという教えで、無相門は、物の姿や形にとらわれないという教え。最後の無作門は、執着心を手放すという教えを意味する。」

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。