2023年09月07日

野村美術館 2023年秋季特別展「茶碗」

【野村美術館】

野村美術館の #谷晃 館長の、美術品の見方 -高麗茶碗-井戸茶碗、彫三島茶碗、雲鶴茶碗の解説を聞きながら、なるほどなるほどと思う。

なんとなく知っているから、一歩ふかみにはいる(笑)

野村美術館の秋季特別展「茶碗」。漫遊帖の期間と重なるけれど、どこかでササッと さんぽしてこなくちゃ。

■谷館長による美術品の見方 -高麗茶碗-

https://youtu.be/VnOH73VOTJU?si=EMkDwDEfWxucS7-h

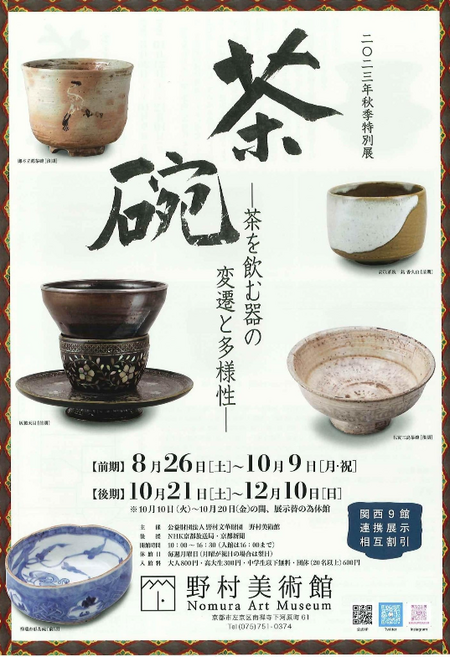

野村美術館 2023年秋季特別展

「茶 碗」

-茶を飲む器の変遷と多様性-

前期:8月26日(土) ~ 10月9日(月)

後期:10月21日(土)~ 12月10日(日)

※ 10月10日 (火) ~ 20日(金)は展示替のため休館

抹茶を飲用する茶文化が日本に伝来してから約八百年、茶の湯が成立してからほぼ五百年が経過しており、

その間抹茶を飲用した器にはかなりの変遷があり、多様性があります。

抹茶を飲用する茶文化が宋時代の中国から伝来した当初は、もっぱら禅宗寺院の中で行われる仏儀において茶碗が使用されていました。

その多くは中国福建省建窯で生産され、日本ではそれらを天目と称していたのですが、

その当時「茶碗」の語句が意味したのは茶を飲む器ではなく、磁器とくに青花(日本では染付と称した)を指していました。

また天目は日本における名称であり、それらを生産した中国では建盞と称していました。

やがて抹茶を飲用する風習が禅宗寺院だけにとどまらず武家や僧侶の間にも広まり、

嗜好飲料として飲用される一方で「本非茶」と称された茶葉の産地を当てるゲームが盛んに行われるようになり、

さらにいろいろな方法が試みられた結果「四種十服茶」方式に落ち着きました。

十四世紀にはそれを行う集まりを茶寄合と称するようになり、そこで使用された茶碗の多くはやはり天目であったと考えられています。

そして十六世紀初頭になると茶寄合が茶の湯へと発展するのですが、茶の湯成立後しばらくの間も天目が茶を飲む器として主に用いられ、

そのほか中国産の青磁や染付の茶碗も比率としては少ないながらも用いられていました。

十六世紀の後半になり、茶の湯の理念である侘数寄が確立するとともに、それまで使用されてきた茶道具の再検討が行われ、

唐物の多くは退けられ、それに代わって高麗物や和物が多く用いられるようになります。

茶碗においてもその例外ではなく、それまで高い比率で使用されてきた天目も十六世紀中ごろから使用比率が減少し、

十七世紀に入るとほぼゼロになってしまいます。

それ以後茶碗としては時期により若干の変化はあるとはいえ、おおまかには高麗物と和物がそれぞれ約半分ずつを占め、

わずかに中国産やその他の地域で生産された茶碗が茶会記に見られる状況が続きながら、高麗物・和物自体も変化していきます。

十八世紀になると日本各地でやきもの生産が活発化し、各地で作られた茶碗が使用されるようになるのに加えて、

茶の湯では家元の存在が意識されるようになり、家元が「好み」の茶碗を始めとする茶道具を選定し、

あるいは手造り茶碗を手がけたりするようになります。

手造り茶碗は歴代の家元だけでなく大名や僧侶、茶人たちもこぞって手がけ、少なからぬ作品が伝存しています。

十九世紀後半、江戸幕府が崩壊し明治政府が成立して以降近代化が図られるなか、

茶の湯などの伝統芸能は苦難の時代を迎え茶人たちの活動も停滞しますが、

近代数寄者と称される人物たちが台頭して消沈していた茶の湯に活気を与えます。

彼らは手造り茶碗も手がけるかたわら、それ以前には茶の湯で用いられることのなかった仏具や外国製品も取り入れ、

新しい感覚で選ばれた茶碗も用いられるとともに、

かつて侘数寄の理念の確立で茶の湯から退けられた天目をはじめとする唐物茶碗もふたたび脚光を浴びるようになり、

茶会の場でも使われることがしばしばありました。

二十世紀後半になると、家元制度が急拡大し、茶の湯人口がそれまでになかったほど増大し、

かつ女性が大半を占めるようになりました。その結果茶会などで用いられる茶碗も従来のようにわびを感じさせたり、

堂々とした大きな茶碗は敬遠され、小ぶりでかわいらしい絵付けが施された茶碗が人気を博するようになります。

このように一口に茶碗といっても、時間の経過や、茶の湯を担う階層の変化に伴いさまざまに変化し、

多様性に富んだものとなっていることに留意する必要があるでしょう。

さらに付言すれば、茶碗は抹茶を飲むための器であり、

その目的に適した「なり・ころ・ようす」が常に求められていることをも念頭に置かなければなりません。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。