2011年08月25日

私説「久米通賢は、考える毎日こそが生き甲斐だった」

土曜日の、石あかり月あかりの準備をせないかんのだし、9月3日の原稿もかけとらんのだし

ほかのことをせずに、さっさとせなあかんやろ!

と、自分で自分をつっこみつつ、気になっていた「久米通賢」について妄想中。

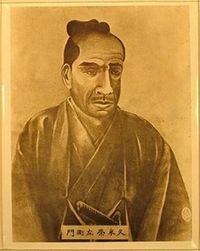

いつも思うのだけれど、久米通賢は、讃岐国大内郡馬宿(現在の香川県東かがわ市)と言われているけれど

その顔立ちは、どう見ても南洋系で、一度みたら忘れない。

お父さんは船乗りらしいから、何代か前に、奄美の人を助けたのかもしれないな・・・

和三盆づくりも、寛永のころ向山周慶が奄美の人を助けたかなにかで、製糖技術が伝わったと

おぼろげな記憶がありますから

(全部、私説ですから、本気になさらないように)

それはさておき、久米通賢。

農家の生まれでありながら、お父さんは、讃岐と大阪を繋ぐ「船」の舵取りだったこともあって、

小さな頃から、本を与えられ、大阪にも行き、科学的なことにも明るい子だった。

7歳のとき、大阪の時計屋で、最新鋭の時計の修繕がきて、誰も直せないものを、

通賢が、店の道具を借りて見よう見まねで直してしまったという逸話もある。

坂出にいくと、たいてい、「久米通賢といえば」

塩田づくりと、伊能忠敬よりも精密な測量をした功績ばっかり語られるけれど

偉人化するよりも、人間的なところでみたほうが通賢さんらしさがでるかもな。

通賢の作る道具は、使いやすくあれというところまで徹底的に開発するので

常に時代の最先端をいっていた。

久米通賢の測量器(地平器)などは、現代の機械とほぼ誤差がないそうで、

伊能忠敬の使った測量器よりも2倍の精度だったそうだ。

銃にしても、小型で正確。

当時、日本国内の主流は、まだ火縄銃だったが、

通賢は、時計を銃に組み込み火縄がなくても着火できる銃をつくっていた。

それはヨーロッパ製のまねではなく、通賢独自の発想だ。

連発式の銃も、マッチの製作から思いついて作っている。

手の中に握りこんでしまえるような小型の銃も作っている。すごいな。

伊能忠敬が日本全図の測量をしたとき、讃岐の国で久米通賢が案内をした。

との話をきいて、そのとき

伊能と通賢が、なぜ特別な交流をもった記録がないと不思議がる人がいるけど

いや、それは当然のことでしょ?

伊能忠敬も生まれは武士ではないが、そこそこの家に生まれ、

のちは商家の婿養子として才覚を現し、相当な財を成した人物。

測量も、「これは使える」と判断した幕府からの膨大な援助を受けている。

測量開始当時、すでに隠居の身で、そこそこの年齢でもあった。

その伊能忠敬が、讃岐の片田舎の青年の測量技術が自分よりも勝っていることに

気づかぬはずはなく

むしろ、気づいたからこそ、通賢との交流はもたなかったような気がする。

いかに財を成したとはいえ、武士として生まれてきていない伊能忠敬にとって

日本全図を作り、後々までの「名」を取りたいと思うのは、ごく自然。

通賢の場合は、

「名」を成すことよりも、技術者、科学者としての自分の日々のほうが大事であって

「考える毎日」こそが、通賢の生きる道だったと、私は考える。

どちらが良い悪いではなく、もともとの考えが違うのだ。

さて、塩田事業だが、

財政難となった高松松平藩の窮地を救うため、通賢は塩田をつくることを提案する。

高松藩もそれを採用し、通賢は、田づくりのひとたちと一緒に現場にはいり、ともに塩田作りにはげむ。

ここでも、彼のつくる塩田づくりのための道具は、働く人たちが使いやすいもので、

軽量であったり、運びやすかったり(分解できたり)、考え抜かれていた。

ところが、藩からの資金は途中で底をつき、普通ならそこで頓挫しそうな、この大事業は

久米家の人々を巻き込み、通賢は私財をなげうって完成するのだ。

実際に、自分が現場にはいるからこそ解ること。

「言うたことは最後までする」っていう、職人魂。

これがなければ、讃岐に塩田事業はできていなかったかもしれない。

しかし、こうした「魂」の強い人は、往々にして、世渡りは上手じゃなくて

讃岐の塩業を日本の半分以上の生産量をほこる一大産業にしたのに、

彼の晩年は、貧困との戦いだったという。

余生は、馬宿に戻っている。

なんだかなぁ。殿様、もっと通賢のことをちゃんと見てあげてよ・・・と思う部分と

高松の真ん中に住んで出世争いなんぞにまき込まれるより、

実験や発明をしながらの生活を望んだのかもしれないなぁ・・・と思う部分が半々。

四国村に保存されている「久米通賢邸」が移築されたとき、

屋根裏には、まだ測量器や大砲、銃のレプリカが残っていたそうで、

最後の最後まで、通賢さんは研究を重ねていたのだろうな。

ほかのことをせずに、さっさとせなあかんやろ!

と、自分で自分をつっこみつつ、気になっていた「久米通賢」について妄想中。

いつも思うのだけれど、久米通賢は、讃岐国大内郡馬宿(現在の香川県東かがわ市)と言われているけれど

その顔立ちは、どう見ても南洋系で、一度みたら忘れない。

お父さんは船乗りらしいから、何代か前に、奄美の人を助けたのかもしれないな・・・

和三盆づくりも、寛永のころ向山周慶が奄美の人を助けたかなにかで、製糖技術が伝わったと

おぼろげな記憶がありますから

(全部、私説ですから、本気になさらないように)

それはさておき、久米通賢。

農家の生まれでありながら、お父さんは、讃岐と大阪を繋ぐ「船」の舵取りだったこともあって、

小さな頃から、本を与えられ、大阪にも行き、科学的なことにも明るい子だった。

7歳のとき、大阪の時計屋で、最新鋭の時計の修繕がきて、誰も直せないものを、

通賢が、店の道具を借りて見よう見まねで直してしまったという逸話もある。

坂出にいくと、たいてい、「久米通賢といえば」

塩田づくりと、伊能忠敬よりも精密な測量をした功績ばっかり語られるけれど

偉人化するよりも、人間的なところでみたほうが通賢さんらしさがでるかもな。

通賢の作る道具は、使いやすくあれというところまで徹底的に開発するので

常に時代の最先端をいっていた。

久米通賢の測量器(地平器)などは、現代の機械とほぼ誤差がないそうで、

伊能忠敬の使った測量器よりも2倍の精度だったそうだ。

銃にしても、小型で正確。

当時、日本国内の主流は、まだ火縄銃だったが、

通賢は、時計を銃に組み込み火縄がなくても着火できる銃をつくっていた。

それはヨーロッパ製のまねではなく、通賢独自の発想だ。

連発式の銃も、マッチの製作から思いついて作っている。

手の中に握りこんでしまえるような小型の銃も作っている。すごいな。

伊能忠敬が日本全図の測量をしたとき、讃岐の国で久米通賢が案内をした。

との話をきいて、そのとき

伊能と通賢が、なぜ特別な交流をもった記録がないと不思議がる人がいるけど

いや、それは当然のことでしょ?

伊能忠敬も生まれは武士ではないが、そこそこの家に生まれ、

のちは商家の婿養子として才覚を現し、相当な財を成した人物。

測量も、「これは使える」と判断した幕府からの膨大な援助を受けている。

測量開始当時、すでに隠居の身で、そこそこの年齢でもあった。

その伊能忠敬が、讃岐の片田舎の青年の測量技術が自分よりも勝っていることに

気づかぬはずはなく

むしろ、気づいたからこそ、通賢との交流はもたなかったような気がする。

いかに財を成したとはいえ、武士として生まれてきていない伊能忠敬にとって

日本全図を作り、後々までの「名」を取りたいと思うのは、ごく自然。

通賢の場合は、

「名」を成すことよりも、技術者、科学者としての自分の日々のほうが大事であって

「考える毎日」こそが、通賢の生きる道だったと、私は考える。

どちらが良い悪いではなく、もともとの考えが違うのだ。

さて、塩田事業だが、

財政難となった高松松平藩の窮地を救うため、通賢は塩田をつくることを提案する。

高松藩もそれを採用し、通賢は、田づくりのひとたちと一緒に現場にはいり、ともに塩田作りにはげむ。

ここでも、彼のつくる塩田づくりのための道具は、働く人たちが使いやすいもので、

軽量であったり、運びやすかったり(分解できたり)、考え抜かれていた。

ところが、藩からの資金は途中で底をつき、普通ならそこで頓挫しそうな、この大事業は

久米家の人々を巻き込み、通賢は私財をなげうって完成するのだ。

実際に、自分が現場にはいるからこそ解ること。

「言うたことは最後までする」っていう、職人魂。

これがなければ、讃岐に塩田事業はできていなかったかもしれない。

しかし、こうした「魂」の強い人は、往々にして、世渡りは上手じゃなくて

讃岐の塩業を日本の半分以上の生産量をほこる一大産業にしたのに、

彼の晩年は、貧困との戦いだったという。

余生は、馬宿に戻っている。

なんだかなぁ。殿様、もっと通賢のことをちゃんと見てあげてよ・・・と思う部分と

高松の真ん中に住んで出世争いなんぞにまき込まれるより、

実験や発明をしながらの生活を望んだのかもしれないなぁ・・・と思う部分が半々。

四国村に保存されている「久米通賢邸」が移築されたとき、

屋根裏には、まだ測量器や大砲、銃のレプリカが残っていたそうで、

最後の最後まで、通賢さんは研究を重ねていたのだろうな。

Posted by るいまま at 19:12│Comments(0)

│久米通賢

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。